ワタキューメディカル

ニュース

No.793 約1万7千カ所と増加傾向の訪問看護ステーション 訪問看護療養費の急増や不適切な請求事案に指導監査見直し

2025年04月15日

◇約1万7千カ所と増加傾向の訪問看護ステーション

訪問看護療養費の急増や不適切な請求事案に指導監査見直し」から読みとれるもの

・利用者急増で年間医療費は15年間で9.4倍の6072億円

・年間医療費2.5億円以上の事業所は1280%の増加

・広域運営ステーションの対応、教育的視点による指導機会の確保など指導監査見直し

■訪看利用者急増で事業所数は1万7000ヵ所、年間医療費は15年間で9.4倍の6072億円

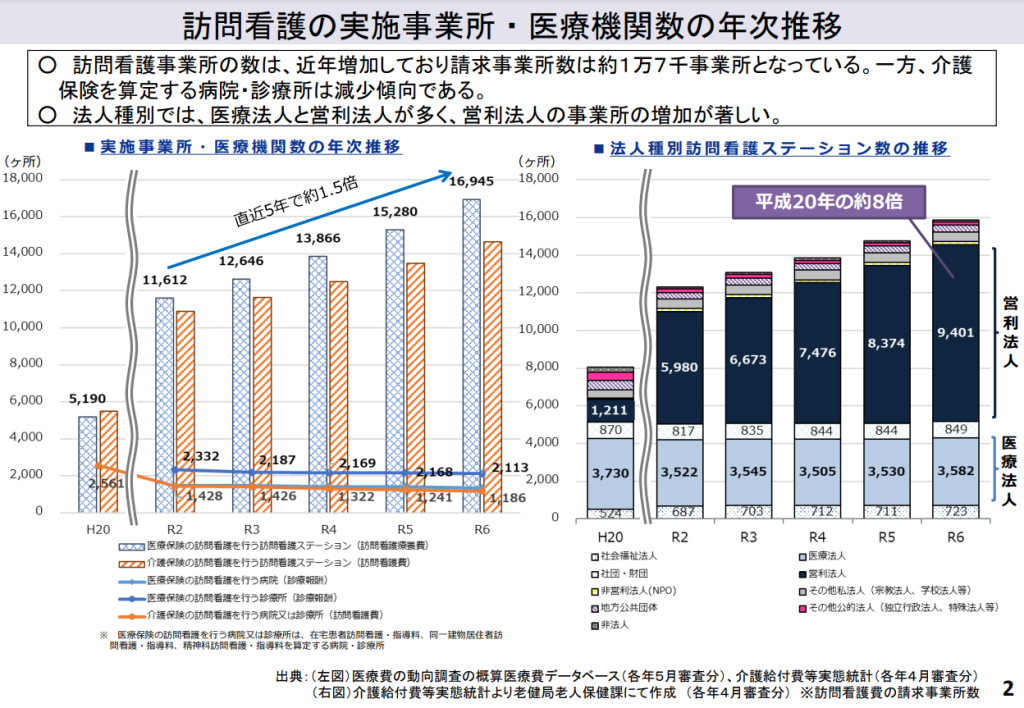

訪問看護ステーション(訪問看護事業所)の利用者は、医療保険、介護保険ともに増加傾向にあり、2023年は2001年に比べ、介護保険で3.9倍、医療保険で9.9倍に達した。ニーズの高まりを受け、請求事業所数は約1万7000ヵ所に達し、法人種別では、医療法人と営利法人が多く、営利法人の事業所の増加が著しい。一方で、訪問看護療養費の急増や不適切な請求事案が問題視され、厚労省は指導監査の見直しの方向性を示した(図1 訪問看護の実施事業所・医療機関数の年次推移)。

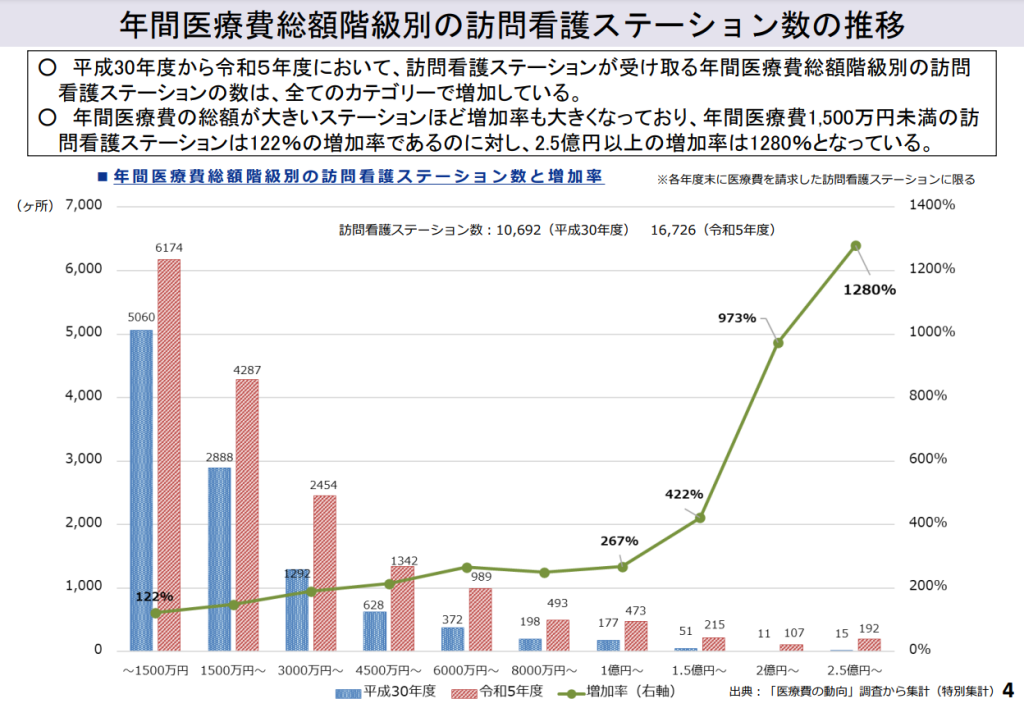

3月12日の中医協総会で、「訪問看護ステーションの指導監査」について報告が行われ、2008年から2023年までの15年間で、訪問看護ステーションが受け取る年間医療費総額階級別の訪問看護ステーションの数は、1万692施設から1万6726施設に、全てのカテゴリーでも増加した(図2 年間医療費総額階級別の訪問看護ステーション数の推移)。

訪問看護療養費の算定件数については、2008年から2023年までの15年間で、医療保険の訪問看護療養費の算定件数が94万件から610万件と約6.5倍、年間医療費が648億円から6072億円と約9.4倍に増加した。

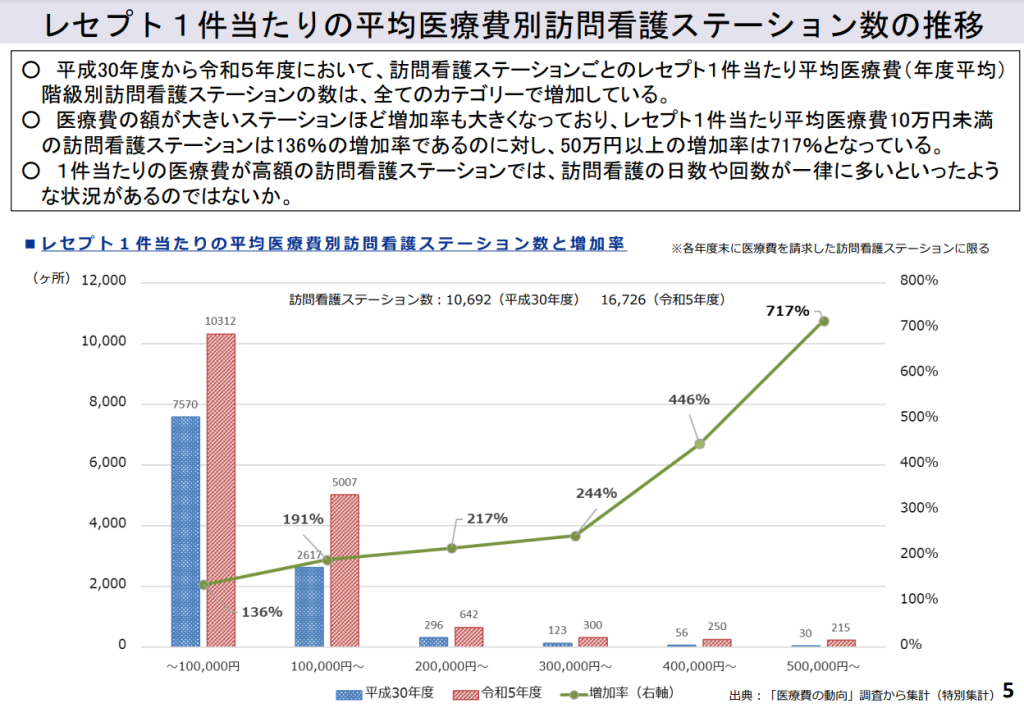

平成30年から令和5年までの15年間、訪問看護ステーションごとのレセプト1件当たり平均医療費(年度平均)階級別訪問看護ステーションの数は、全てのカテゴリーで増加。年間医療費の規模が大きい訪問看護ステーションほど増加率も高く、年間医療費1500万円未満の事業所は122%の増加率であるのに対し、2.5億円以上の事業所は1280%の増加となっている。さらに、レセプト1件あたりの平均医療費を見ても、50万円以上の高額請求を行うステーションの増加率は717%に達した。

訪問看護療養費(医療保険)における1人あたり1カ月の請求額は3万円台が最も多く、平均は98,125円。しかし、請求額が60万円以上に達するケースも全体の約1%強存在しており、高額請求に対する監査の必要性が指摘された(図3 レセプト1件当たりの平均医療費別訪問看護ステーション数の推移)。

■広域運営の訪看ステーションの対応、教育的視点の指導機会確保など指導監査見直し

訪問看護は、①医療・介護双方のニーズを有する要介護高齢者の自宅生活継続を可能とする、②がん末期患者などの「自宅で最期を過ごしたい」というニーズに対応する、③退院直後の不安定な状態の患者に対するサービスを提供することで、円滑な自宅復帰を支援する-などの役割を担っている。このため、診療報酬・介護報酬でも「重度者への対応」や「24時間365日対応」などに力を入れる訪問看護ステーションについて高い評価を行うなど、評価の充実が図られてきた。

診療報酬・介護報酬の評価、利用者ニーズ増加を踏まえ、事業者数(ステーション数)や訪問看護医療費は増えてきたが、一方で、次のような問題点が浮上してきている。①年間医療費の総額(=年間の総請求額)が大きなステーションの増加が著しい(年間医療費1500万円未満のステーションは2018年度から2023年度にかけて122%の増加率だが、同2億5000万円以上のステーションは同じく1280%)。②レセプト1件当たりの平均医療費(=1件当たり単価)が大きなステーションの増加が著しい(レセプト1件当たりの平均費用額が10万円未満の訪問看護ステーションは2018年度から2023年度にかけて136%の増加率だが、同50万円以上のステーションは同じく717%)。

中医協で厚労省は、一部に不適切な訪問看護を提供しているケースがあると考えられるため、適切な訪問看護提供を目指して次のような指導の仕組みを設けることを提案した。

(1)広域に運営されている訪問看護ステーションへの対応:複数都道府県にわたって広域で運営されている訪問看護ステーションについて、より効果的な指導を実施するため、厚生労働省本省並びに地方厚生(支)局及び都道府県による指導の仕組みを新設する。

(2)教育的な視点による指導機会の確保等:①個別指導の選定基準の見直し(訪問看護ステーションに対する指導は主に「情報提供」のみが端緒であるため、例えば高額など一定の基準に該当する指定訪問看護ステーションに対し、教育的な視点による指導機会(選定基準)を設ける)、②集団指導のeラーニング化(現在、講習形式で実施している集団指導について、訪問看護ステーションの受講機会及び利便性の確保といった観点からeラーニングによる集団指導を検討する)

※この他、保険者・審査支払機関等へ積極的な情報提供(例えば、請求内容に疑義がある場合や、他の訪問看護ステーションに比べて請求額が非常に高い場合等)の依頼についても検討する。

訪問看護は、超高齢社会を支える重要な在宅医療の一翼を担っている。訪問看護療養費の適正化と指導監査の強化に向け、中医協で示された「訪問看護ステーションの指導監査」見直し案が今後どのように具体化されるかが注目される。高額請求に対する適切な分析と、それに基づく指導のあり方が今後の大きな課題となる。

桜のご機嫌を取るのは難しい。

咲いていてほしい時に咲いてくれ、その時には風もなく快晴で心地よい日和、お花見日和。

そんな、人間にとって身勝手な都合で考えると、ご機嫌を取るのが難しいということになるのだろう。

長期間、雨が降らないことで、空気が、山が乾燥し大きな山火事が爪痕を残した地域もある。一雨来てくれて「これでようやく落ち着いて眠れる」というコメントをニュースで見た時、通勤時に降られると非常に嫌なはずの、どちらかと言えば悩みの種の「雨」であるが、頭で分かってはいるものの「恵みの雨」も必ずあるのだ、ということも感じさせてくれる、そんな春の日本列島。今年は「花冷え」故か、ある程度の期間、桜を楽しむことができたような気がする。

あれから5年か。元号が令和に変わって間もない頃、突如世界中に蔓延したCOVID-19による新型コロナウイルス感染症によって、「コロナ禍」と言われていた頃、当初は不要不急の外出が大きく制限され、突然の学校休校、人が集う場所の営業は悉く停止または大幅な営業時間の削減、手指消毒、マスク着用、換気徹底、アクリルパーティションの空前の売れ行き、サージカルマスク不足と投機商品化、手作りマスク登場などなど、思い起こせば結構なことが世界中で起こっていた。

未知のウイルスとの闘いに翻弄され続けた結果だが、医療福祉の現場でも色々なことが起こった。

面会制限(もしかすると現在も継続中の場合あり)

不要不急(?があるのか判然としないが)な外来の制限、予約の先送り

マスク着用徹底(現在も継続中、しかも布マスクは不可:かなり前から)

アルコール手指消毒液不足(現在もアルコール手指消毒は以前にも増して配備増)

コロナ専用病棟の登場

重症患者受け入れ待機病棟としての病棟閉鎖に対する空床補償

コロナ専用外来(⇔コロナ患者の受入れできない医療機関)

受付カウンター等でアクリルケースによるお互いの飛沫感染防止(マスク着用と相俟って、お互いに声が聞こえない)

病院内での喫茶店の閉店・閉鎖・撤退

食堂スペースでの黙食励行・パーティション推奨

特にご高齢の方が多かったのだろうが、外を出歩くのが不安で、病院に行くことができず、その結果歩くこともあまりしなくなった結果、皮肉なことに

足腰が弱くなることによるADLの低下、フレイルの助長など、事象は多岐にわたった。

今でもはっきりと覚えている。そういった、病院や施設に行くことができない方々のために、

「こういう時だからこそ、訪問系・在宅系サービスの事業者には頑張っていただきたい」

厚労省は、孤軍奮闘する、どちらかと言えば組織力としては小規模な事業体の訪問看護ST、訪問介護STのアウトリーチ力に「期待」した(するしかなかった?)。

訪問系スタッフにしてもいくら専門職とはいえ生身の人間だ。

比較的中規模・大規模な医療機関といえども、コロナ専用病棟に配属されるとなったら退職を申し出る看護師が当然出るし(家族への影響を考えて)、施設系のスタッフにしても自らは利用者と関係を持ちながら感染することは(原則として)許されず、日々検査、簡易的に抗体検査が日々行われ、陽性なら「ゼロデイ+7日」が、濃厚接触者なら何と陽性者よりも長い「ゼロデイ+8日」とか、もはや現場が回るかどうかも分からない過酷な状況だったのだ。

それを。

配置人員の観点から見ても、組織力としてはもっと脆弱な訪問系事業者に「頑張っていただきたい」だ。

利用者の中にはコロナ陽性でもケアを必要とする方もおられるし、状況は異なるが疥癬の利用者もいらっしゃる。ケアの最中は1対1なのだろうが、訪問する側は1日に5人訪問するならば、毎回防護対策に細心の注意を払い(しかも自分が感染源になることは絶対に許されない)、感染管理は当然のことながら、それでも通常以上に緊張の日々の連続だったことだろうと思料する。訪問系看護スタッフ、介護スタッフのご苦労はいかばかりだったか。

そういった時期も経て、2001年対比で医療法人設立の訪問看護ST数の増に対し、営利法人立の訪問看護STの増の伸びが著しいのだという。

今回のテーマは、増加傾向の訪問看護ステーションに対し、訪問看護療養費の急増や不適切な請求事案に指導監査見直しの方向性について である。

基本的に患者の方からたくさん訪れる形である医療機関、特に病院勤務の看護師に、

「当法人は今後訪問看護に取り組みます。やりたい人、手を挙げて!」

と声掛けしたとして、いったいどれだけの看護師が手を挙げるのか。

看護師の特性としては非常に勉強熱心だということが挙げられる。であるので、どれだけの症例に対応してきたかが自らの裏付け(キャリア・自信)につながっていくので、裏を返すと、もしその裏付けにまだ自信が持てないとすれば、いざという時に頼りになる人(相談すべき先輩など)がそばにいない環境に「ポイ」っと投げ出されるのは、とても不安に感じることだろう。

やってみたい が自信がない

自信はあるが 今の立場(指導者など)で現場を離れることができず不可能だ

病院にいれば、症例数はあるし、患者は向こうから来てくれるが、訪問看護となると、やりたいことができるのかもしれないが、自分たちが利用者を探す取り組み(営業)をしなければならず、それは苦手なので敬遠しておこう

…などなど。

堂々巡りの末、

「当法人としての訪問看護への取り組みは時期尚早」

このような結論を出さざるを得ない病院は決して少なくない、とは言い切れないのではないか。

となれば、別の設立主体、つまり営利法人が利用者のニーズがあることを知り、国の動きも訪問系に舵が切られるというなら、それに敏感に呼応して訪問看護STを起ち上げるのは、極々、自然な流れなのではないかとすら感じてしまう。

「営利法人」という響きが、「非営利である」とされている医療福祉分野にはとても馴染まないのだろう(※1)。

それはともかく、訪問看護(あるいは介護)を必要とされる利用者が多くあり、(ニーズがあり)、本来担い手になるべきはずの医療法人がそこに進出しないのならば、使命感を以って取り組む設立主体だって当然あるはずだ。

社会的ニーズに敏感に反応するのはむしろ、営利法人の方ですらあるのかもしれない。これまで訪問看護STの整備がなされてきたことを、仮に国の目指す方向性に適った「良い傾向だった」とするならば、営利法人が果たしてきた役割に一定の価値があるのではないか。と筆者は考えなくもない。

しかしながら、今回のテーマで問題となっているのはそういうことではなく、制度上、理論値として獲得できる最大値を算定(訪問回数・請求点数)している事業者が営利法人に多い、ということが問題視されているのだろう。

コメントを紹介したい。

〇保険局医療課医療指導監査室長:単価が高い訪問看護ステーションでは、訪問看護の日数や回数が一律に多い可能性

厚労省保険局医療課医療指導監査室の町田宗仁室長。「単価が高い訪問看護ステーションでは、訪問看護の日数や回数が一律に多い可能性がある」と指摘。指導・監査などを通じて、サービス提供の実態をまず把握できるようにする必要があると述べた。

「『一律に多い』可能性」か。

点数の仕組みは、ざっと言ってしまえば算定基準、それを満たすための「要件」と、あとは「人数」と「掛け算」である。

そういう計算、「皮算用」は、確かに営利法人や大型組織の方が過敏に反応し、収益性と同時に効率性も求めて最大努力をする(させる)取り組みのシステムを構築することに聡いのだろうことは、言われてみれば想像がつくというものだ。

事業を起こそうとする場合、その見込収入(と見込支出)をどれだけ現実に近いものにすることができるかが、事業成否のカギなのだ。ある意味、試算表とでも言おうか、その内容は、限りなく現実味を帯びたものでなければ意味がない。

今度は中医協委員からのこんなコメントを。

〇支払側:訪問看護療養費は毎年大幅に増加し、保険者はその状況を注視

松本真人健保連理事。訪問看護療養費は毎年大幅に増加し、保険者はその状況を注視している。年間請求額が多い・単価が高いステーションに問題があるのかどうか、新たな仕組みで確認をしてほしい。

〇診療側 日看協常任理事:医療機関と同様の考え方で指導・監査を

木澤晃代専門委員(日本看護協会常任理事)。多くの訪問看護ステーションは日々、質の高い訪問看護提供に尽力しており、一部の不適切な事業所の存在は遺憾に思う。訪問看護ステーションについても、医療機関と同様の考え方で指導・監査等を行い、個別性の高い指導機会が増えることで、より適切な訪問看護提供が実現することに期待している。

一部の不適切な事業所の存在か。

確かに、最近、訪問看護系事業者で、しかも東証プライム上場の営利法人で、入所者が眠っているところを看護師が2~3分程度で確認した場合や、睡眠状況センサーの画面を事務室で見ただけで約30分間訪問したと記録、実際には2人で訪問していないのに複数で訪問したとして記録し、加算報酬を算定、などの手法で総額約28億円にも上る不正請求があった、という報道がなされた事例はある。

組織ぐるみで行ったわけではないものの、「高い売上目標」の設定がなされていたため、それを各施設が追い求めた結果の不正なのだという。

記録を残し、それを証憑として計算、請求するわけなので、診療報酬や介護報酬は、「性善説」に基づいているともいえる仕組みだ。だからこそ「みんなの貴重な保険資源を大切に使いましょう」ということが大前提であるともいえる。

確かに「けしからん」話ではある。

今度は医療機関のコメントを。

〇人口減少が目立ち、広域な医療圏を抱える地方の訪問看護は、経営的に困難

後期高齢者の増加が予測される都市部での訪問看護のニーズは高いが、人口減少が目立ち、広域な医療圏を抱える地方の訪問看護は、経営的に困難だ。

〇高齢化が進む都心のベッドタウンでは訪問診療や訪問看護施設が競合

高齢化が進む都心のベッドタウンでは、次々と訪問診療専門のクリニックや訪問看護ステーションの開業が相次いでおり、中には競合する施設が数百メートルに2から3施設もある。

これは医療・介護に限らず、世の経済活動の道理である。その昔、筆者が学生時代に住んでいた大阪府のある都市では、そのコンビニエンスストアのチェーン本部のある、いわば「お膝元」であったが、まさに、「競合する施設が数百メートルに2から3施設」も乱立していた。しかも「競合する」のではなく、「同じブランド」のコンビニエンスストアが、である。いずれ当然、淘汰が始まってしまうのは目に見えている。学生ながらに、「このチェーン本部は何を考えているのだろう?」と思ったものだ (※2)。

ただ、医療・介護の場合、ライフラインに近い存在である事業ともいえるわけで、「経営的に困難だ」といえども、そこから事業者がいなくなるのは、その地域住民にとっては死活問題となってしまう。

訪問看護師のコメントだ。

〇精神科訪問看護で不正請求のニュースに接すると、心の張りがなくなってしまう

精神科訪問看護に携わって5年あまり。統合失調症の患者さんに刃物で傷つけられそうになり、ご家族とのトラブルなど気の休まる日がない。精神科訪問看護で不正請求が発覚したというニュースに接すると、今までの苦労が何だったのか、心の張りがなくなってしまう。

〇訪問看護を選んだ理由は、「一人ひとりに寄り添った看護ができるから」

訪問看護業界に特化した転職サイトNsPace Career(ナースペースキャリア)を運営する在宅医療支援機構株式会社の「現役看護師200名に訪問看護業界の転職意向調査」によると、訪問看護業界を転職先の候補に入れている理由の1位が「働きやすさ」が32.1%、2位が「一人ひとりに寄り添った看護ができるから」22.0%などと回答。訪問看護は利用者のご自宅に行き1対1でケアをするため、利用者と向き合って長期的な看護を行っていきたいと考える看護師の方が訪問看護ステーションを転職先として検討する傾向にあることがうかがわれる。

〇訪問看護制度が複雑すぎて誤った請求をしてしまうリスクが常にある

訪問看護の請求事務が複雑すぎて、正確な請求をするのが本当に難しい。われわれ小規模の訪問看護ステーションでは、訪問看護師がステーションに戻り請求業務にかかる。請求事務所の理解が追いつかず、知らず知らずのうちに誤った請求をしてしまうリスクが常にある。

要は真面目にやっている訪問看護ステーションも確実にある、ということだ。

この ひとりごと を書いている今日も(4月8日)、大阪で、訪問先で立ち寄ったところ、男性から突然包丁で切り付けられた訪問看護師がいるという報道があった。利用者と向き合うための「1対1のケア」にも、当然安全性が求められる。不正請求とは別次元の問題であるが、訪問看護師を切り付けたのは86才の男性だという。何ともいえない事件である…。

そういった「1人で」訪問する看護師(介護士)、おそらく主には女性(が圧倒的に多いだろう)を、危険から守るための安全対策は、残念ながら万全とはいえない現在である。例えば毎回、ボディガードをつけながらの行動 となると、人件費だけで経費倒れになってしまうことだろう。

訪問看護ステーションを運営する法人のコメントだ。

【医療法人寄りのコメント】

〇医療・福祉分野において、営利法人の参入可否の基準が一貫していない

わが国の医療制度においては、医療機関の非営利性が重視され、医療法第7条により営利法人による病院の開設が禁止されている。しかしながら、訪問看護のように医療系のサービスでありながら営利法人の参入が認められている事例も存在する。一方で、特別養護老人ホームは福祉系の施設でありながら非営利法人のみが運営を許可されている。このように、医療・福祉分野において、営利法人の参入可否の基準が一貫していないように見受けられる。現行制度におけるこの矛盾を明確にし、医療機関の運営形態に関する政府の方針を明らかにすべきだ。

〇6年に1回以上実施される行政機関による運営指導の際に指摘事項に

意図してか否かに関わらず誤った請求が続くと、6年に1回以上実施される行政機関による運営指導の際に指摘事項となり、改善が見られないと監査の対象となる。最悪の場合、過去の請求分を遡って巨額の返金を求められるなど事業所の存続に関わる可能性があり、極めて深刻な問題となる。

【営利法人寄りのコメント】

〇「看護職員を常勤で2.5名以上」という人員基準の遵守が大変

訪問看護ステーションの開業では、「看護職員を常勤で2.5名以上」という人員基準の遵守が義務づけられている。常勤換算の人数を達成できない場合、充分なケアの提供が難しいだけでなく、開業許可を取得できなくなる。しかし、適切なスタッフの採用と継続的な育成が行われておらず、人手不足に悩む経営者も少なくない。開業時に一定の利用者数を確保できたとしても、入院や看取りによる利用者の減少の可能性もあるため、継続的な営業活動が必要となる。

〇資金繰りができず廃業するケースも

開業から3か月で単月黒字化する事業計画・収支計画を立てたとしても、実際に実行に移せなければ、準備していた運転資金はすぐに底をついてしまい、最終的には廃業に追い込まれる恐れもある。

〇差し引きすると利益は微増というのが現状

厚労省の「令和4年度 介護事業経営概況調査結果」によると、令和3年度決算では、売上・費用・法人税・補助金を加味すると、収入に対して7.1%の黒字を出している。ただし、令和2年度の決算は26.6万円だったことから、令和2年から令和3年にかけては5.1万円減で、収入は増えているものの、支出も増えているため、差し引きすると利益は微増というのが現状。

筆者の ひとりごと として受け止めていただきたいが、この先在宅医療や介護を、国の施策として推進していく上で、さらには訪問看護師STの存在も必ず必要とされるという前提でだが、この際医療法人(≒非営利)や営利法人の区分けが問題となるのではないと考える。

不正請求に関しては当然「もってのほか」であるが、前述の ひとりごと を再掲したい。

訪問看護(あるいは介護)を必要とされる利用者が多くあり、(ニーズがあり)、本来担い手になるべきはずの医療法人がそこに進出しないのならば、使命感を以って取り組む設立主体だって当然あるはずだ。

社会的ニーズに敏感に反応するのはむしろ、営利法人の方ですらあるのかもしれない。これまで訪問看護STの整備がなされてきたことを、仮に国の目指す方向性に適った「良い傾向だった」とするならば、営利法人が果たしてきた役割に一定の価値があるのではないか。

医業系コンサルタントのコメントだ。

〇高額レセプトが発生する背景には、制度上の要因が大きい

訪問看護における高額レセプトが発生する背景には、

①訪問看護ステーションが重症患者や末期がん患者など、特別なケアを必要とする利用者に対応する場合、訪問回数やサービス内容が増加し、結果として請求額が高額になることがある(重度患者への対応)。

②複数の都道府県にまたがる広域運営を行う訪問看護ステーションでは、利用者数が多くなるため、年間請求額が高額になる傾向がある(広域運営の影響)。

③精神科訪問看護では、訪問回数が多くなるケースがあり、これが高額レセプトの一因となることがある(精神科訪問看護の増加)。

④一部の事業所では、利用者の状態に関わらず一律に訪問回数を設定するなど、不適切なサービス提供が指摘される場合がある。

⑤医療保険や介護保険の制度上、特定の条件下で訪問看護が頻回に必要とされる場合があり、高額レセプトの背景となる(制度上の要因)

-が考えられる。例えば、同一建物内での訪問人数や回数によって変わる複雑な減算ルールなど複雑化する制度下により、判定や計算の誤りによる「意図しない不正請求」が増加傾向にある。行政機関による運営指導等で発覚した場合、数千万円に及ぶ返還や監査の対象となる可能性がある。「請求額が多い、単価が高い」=「悪い、不適切なサービス提供を行っている」わけではない。

医業系コンサルタントの見解も、「非営利法人」か「営利法人」かに論点を置いていないのは、読者諸氏にお感じ頂くことができたのではないか。

それ故に本文にもあったように「教育的な視点による指導機会の確保等」と、あくまで「教育的な視点」が強調された、新たな仕組みが設けられるのだろう。

ただ、訪問看護ステーションの組織が小ぢんまりしていればしているほど、事務作業(請求業務)の正確性に不安を覚えざるを得ない現状もありそうだ。そうすると、訪問看護ステーションのある程度の中規模化、グループ化などは避けられず、その際には法人によっては営利法人の方が機動的に動くことも可能なのかもしれない(これは筆者個人の見解)。

最後にこんなコメントを紹介して締めくくりとしたい。

〇難病患者の看護に欠かせない訪問看護

指定難病患者を抱える家族にとって、医療処置から服薬管理、健康指導など健康管理、療養支援までしていただく、訪問看護は、欠かせない存在である。その訪問看護で一部の事業者が不正請求を繰り返している事案に心が痛む。

〇精神科訪問看護を受けている家族

精神科訪問看護による診療報酬の不正請求や過剰請求がニュースとなっているが、統合失調症の患者の訪問看護を受けている家族しては、身体的ケアに加えて対話を通じた生活リズム獲得の支援をしてくれる訪問看護師さんがいなくなると考えると、目の前が真っ暗となってしまう。

施設系を増やす施策には、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストを含め、いろいろお金がかかるので、「在宅」に振り向ける施策が国の方向性だというのは分からなくもない。

それはそれとして、しかし本当に「在宅推進」というのが唯一考えられる方策なのだろうか?「財源がない」ことが錦の御旗になっているので、正面切っての反論はしにくいが、少し疑問が湧かなくもない。

もう一度、前述の ひとりごと を再掲したい。

訪問看護(あるいは介護)を必要とされる利用者が多くあり、(ニーズがあり)、本来担い手になるべきはずの医療法人がそこに進出しないのならば、使命感を以って取り組む設立主体だって当然あるはずだ。

社会的ニーズに敏感に反応するのはむしろ、営利法人の方ですらあるのかもしれない。これまで訪問看護STの整備がなされてきたことを、仮に国の目指す方向性に適った「良い傾向だった」とするならば、営利法人が果たしてきた役割に一定の価値があるのではないか。

<ワタキューメディカルニュース事務局>

(※1)…

医療法人の類型で、出資持分のある医療法人:現 経過措置型医療法人はいまだ存在として多くあり、実際の意味では法人解散時において「配当」に近い行為は可能である。

<WMN事務局>

(※2)…

後日いろいろ調べてみたが、そのチェーン本部の考え方はこうであった。「いずれの淘汰」は当然あることだろうが、淘汰されて残るのが自分たちのブランドであるためには、よそのブランドが入り込む余地を与えるわけにはいかないので、よそに獲られるくらいなら自分たちのブランドで共倒れとなっても、最後に残るのが自分のブランドならよし、という考え方だったそうだ。

…乱立していたコンビニエンスストアが直営だったかFC(フランチャイズ)だったかどうかは分からないが、仮にFCが直営と競合させられても敵わないし、FC同士の競合でも、ご近所さん同士のオーナーの闘いである。とても「優れた生き残り戦略」とは言えない気がするのだが…。高い加盟金を払って加入したオーナーもたまったものではなかったことだろう。

すでにそのコンビニエンスストアチェーン本部は、当時の大企業の傘下からはとうに切り離され、現在は他の大企業グループの傘下にある。

<筆者>

ワタキューメディカルニュースの最新情報をメールで受け取れます。

下記の個人情報の取り扱いについて同意のうえ、登録フォームへお進みください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

1.事業者の名称

ワタキューセイモア株式会社

2.個人情報保護管理者

総務人事本部 本部長

3.個人情報の利用目的

ご入力いただいた個人情報は、WMNメール送信のために利用いたします。

4.個人情報の第三者提供について

法令に基づく場合及び本人ならびに公衆の生命・健康・財産を脅かす可能性がある場合を除き、ご本人の同意を得ることなく他に提供することはありません。

5.個人情報の取り扱いの委託について

取得した個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがあります。

6.保有個人データの開示等および問い合わせ窓口について

ご本人からの求めにより、当社が保有する保有個人データの開示・利用目的の通知・訂正等・利用停止等・第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示等(「開示等」といいます。)に応じます。

開示等に関する窓口は、以下の「個人情報 苦情・相談窓口」をご覧下さい。

7.個人情報を入力するにあたっての注意事項

個人情報の提供は任意ですが、正確な情報をご提供いただけない場合、WMNの送信及び最新情報などのご案内が出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。

8.本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得

クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。

9.個人情報の安全管理措置について

取得した個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止及び是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

このサイトは、(Secure Socket Layer)による暗号化措置を講じています。

ワタキューセイモア株式会社

個人情報 苦情・相談窓口(個人情報保護管理者)

〒600-8416 京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コアビル

TEL 075-361-4130 (受付時間 9:00~17:00 但し、土日・祝祭日・年末年始休業日を除く)

FAX 075-361-9060