ワタキューメディカル

ニュース

No.789 「2040年の介護サービスあり方」を巡り厚労省が検討会 介護人材確保が最大の課題に

2025年02月17日

◇「「2040年の介護サービスあり方」を巡り厚労省が検討会 介護人材確保が最大の課題に」から読みとれるもの

・65歳以上人口がピーク迎える2040年の介護サービスあり方を検討

・最大の課題は、約57万人増・272万人必要となる「介護職員の確保・定着」

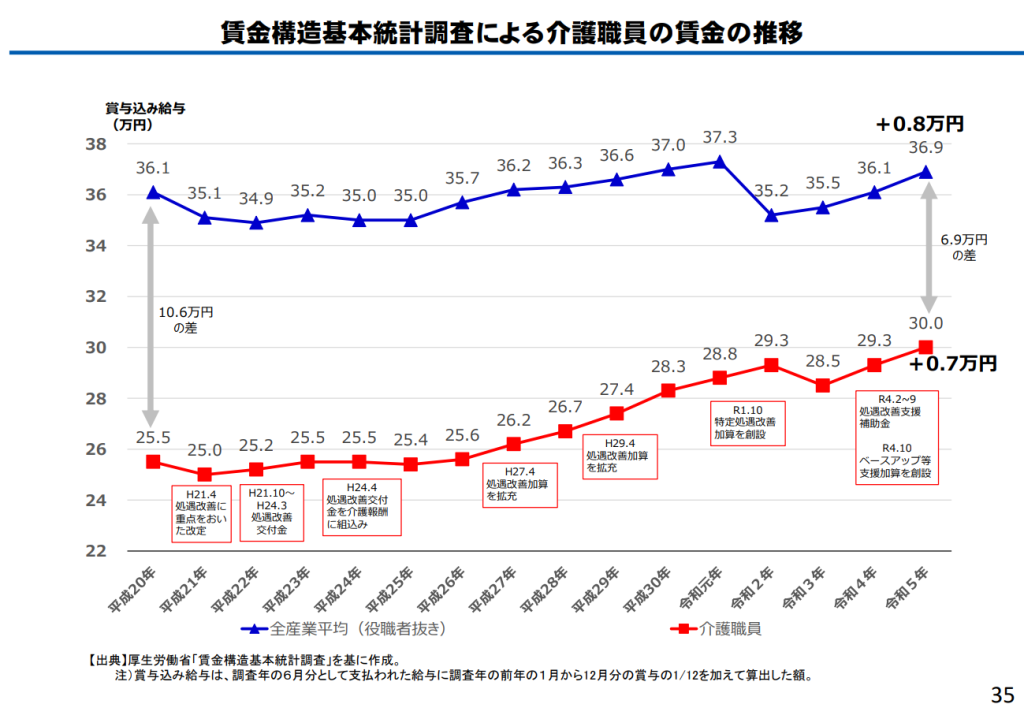

・全産業平均に比べ6.9万円の賃金格差があるなど、処遇改善求める意見

■65歳以上人口がピーク迎える2040年に向けた介護サービスあり方を検討

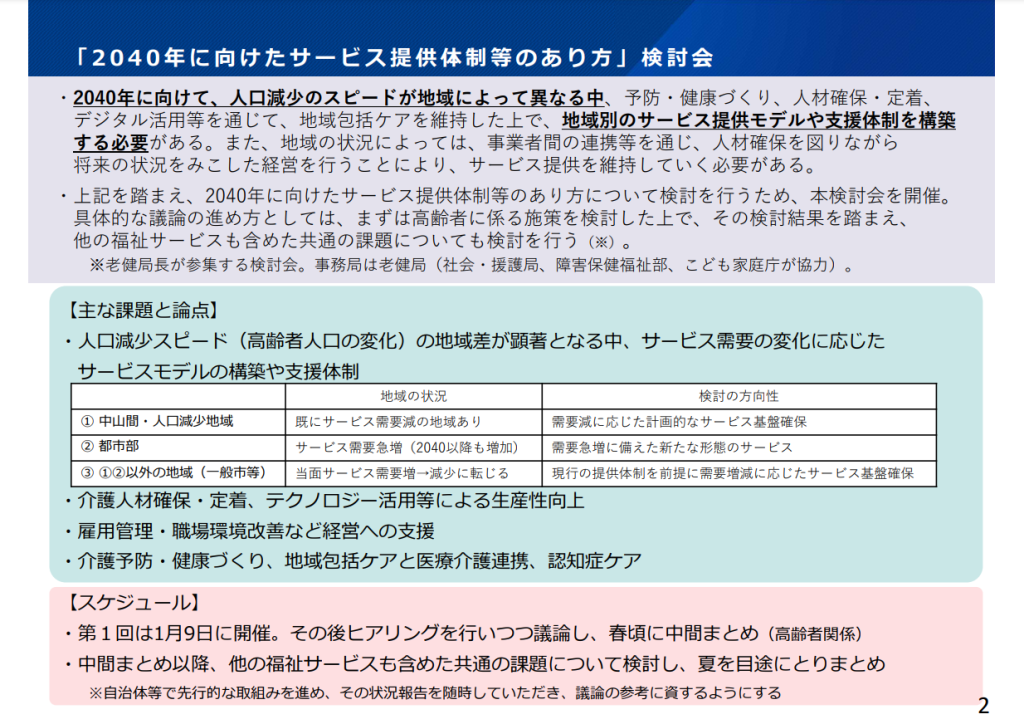

2025年は団塊世代がすべて75歳以上の後期高齢者に達し、65歳以上人口がピークを迎える2040年にかけて急速に医療介護ニーズが高まる。これに伴い、介護サービス提供や介護人材確保が課題となる。厚労省は1月9日、介護や福祉サービスなどのあり方を議論する「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」の第1回検討会を開催した。2025年春頃に中間とりまとめを行い、社会保障審議会・介護保険部会に報告され、今後の介護保険制度改正や2027年度以降の介護報酬改定などの重要な検討要素となる(図1「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会)

厚労省老健局が示した検討事項は、(1)人口減少スピード(高齢者人口の変化)の地域差が顕著となる中、サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体制、(2)介護人材確保・定着、テクノロジー活用等による生産性向上、(3)雇用管理・職場環境改善など経営への支援、(4)介護予防・健康づくり、地域包括ケアと医療介護連携、認知症ケア等-の4点。

特に、人口減少のスピードや高齢化の進展には地域によって差があるとし、①既にサービス需要が減少局面に入っている「中山間・人口減少地域」、②サービス需要が2040年以降も増加する見込みである「都市部」、③サービス需要は当面増加するがその後減少に転じる「一般市等」の3類型で、時間軸・地域軸の両視点を踏まえ議論をしていくことを提案した。

■2040年度に約57万人増約272万人が必要とされる「介護職員の確保・定着」

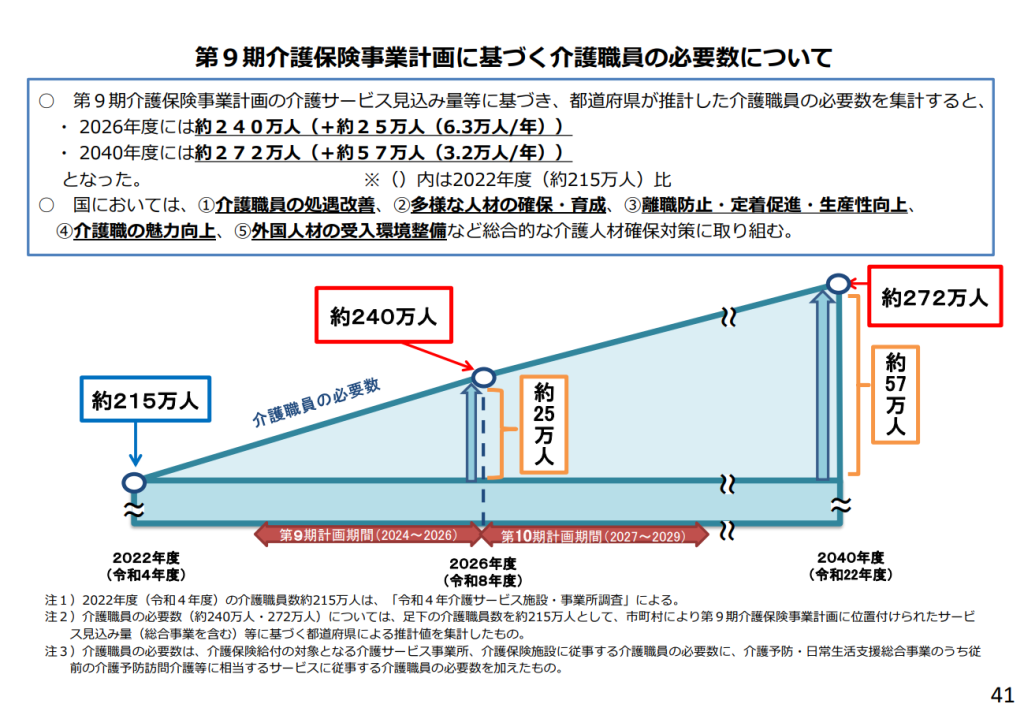

検討会の議論で最大の課題が、検討事項の(2)介護職員の確保・定着である。第9期介護保険事業計画(2024~2026年)に基づく介護職員の必要数は、2022年度に約215万人が、第10期介護保険事業計画が始まる2026年度には約25万人増の240万人、さらに2040年度には新たに約57万人増の約272万人の介護職員の確保が必要と推計される(図2 第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について)。

少子化が急速に進む中では、どのように人材確保・定着を図るのかが極めて重要かつ喫緊の課題となる。国では、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、④介護職の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組むことにしている。

検討会の構成員の多くからは、「他産業に介護スタッフが流出している点を考慮すれば「処遇改善」の拡充が必要」「全産業平均を超える賃金水準の確保が必要である」「3年に1度の介護報酬での対応では間に合わず、補助金などによる毎年度の処遇改善に改めていくべきではないか」「賃金に公が介入していくことは難しく、現在の仕組み(介護報酬対応)の延長で支えていくことが重要ではないか」など、全産業平均に比べ6.9万円の賃金格差がある介護職員の「処遇改善」の強化を求める意見が出された。(図3 賃金構造基本統計調査による介護職員の賃金の推移)。

(3)の雇用管理・職場環境改善など経営への支援については、「介護事業者の連携推進」「事業所の大規模化推進」「職場環境改善支援」の3つが重要論点となる。3つの論点はいずれも連環しており、①事業所の大規模が進むとスタッフの離職率が下がり(スタッフ数の確保による1人当たり負担軽減など職場環境改善が図れる)、②アドミニストレーションコスト(各種の手続きや届け出、請求などのコスト)を軽減し、経営の安定化を図れる、③いきなりの大規模化(統合など)は難しいため、まずは事業者間の連携を深めるなどの流れが考えられる。厚労省は、「経営情報をわかりやすく事業者にフィードバックしていく」「職場環境改善や連携推進に向けた公的な相談窓口の設置・拡充を図る」「事業者間連携を推進するためのインセンティブを検討する」などの考えを提示した。

久々に次回が気になる日曜劇場が登場した。

松坂桃李演じる「御上先生」。名門進学校に現役文科省官僚(松坂桃李)が出向し、生徒たちとの関わりの中で官僚主義的な教育行政に一石を投じつつ、現役官僚である知識・経験と立場をバックボーンとして、硬軟織り交ぜつつあらゆるカードを駆使しながら、教育改革を目指していく(話なのだろう)。どこかミステリアスで、しかしながら多感な高校生の心を「熱血」というよりは、正反対の「冷静に論理的に」掴んでいく(のだろう)学校ドラマだ。

これまた当時TBS系列で「金曜日の夜八時」に放映された人気学園ドラマ。昭和と言われた只中の時代。そのドラマの中で形作られてしまった理想の教師像は、夜も日もなく、しかも生徒の家庭事情も何もかも受け止め、寄り添うような関わり方をする熱血教師であり多くの視聴者の共感を呼んだ。

しかし、そんな教師の理想像が、これまで現実の教師をいかに苦しめてきたか。

「そのドラマの新シリーズが放映されるたび、学級崩壊とモンスターペアレントが量産される」

ドラマ中(御上先生)で、当時の熱血教師ドラマを、「僕も憧れていたんですよねぇ」と言いながら評す御上先生。

実際の教育現場では何が起こっているのか、悩みが尽きないのは生徒も同様だが、教育者であると同時に労働者である教師の悩みも大きい。教師は「何に」悩んでいるのか。

御上先生が副担任の女性教師に語るその話の流れは、少なくとも昨今の教育問題を考えている子を持つ親、生徒を含め、視聴者の心に突き刺さるものがあったのではなかろうか?

少なくとも、「将来先生になりたい」と思うような生徒は、長い学校生活の中で良き先生との出会いがあり、そのことがきっかけとなって教師を目指した(目指している)ことだろうと思う。

筆者も学生時代、大人になったら教師になりたい、そんな思いを抱いていた。「六」「三」「三」「(四)」の16年間で、最も思い出に残っているのはやはり、熱血な先生との出会いだ。筆者が小学六年生の時の担任だ。先生という職業は素晴らしいな。当時の筆者は漠然とだがそう感じていたことだと思う。その経験があったことから、数年後の進路指導で「将来どうなりたいのか?」の問いに対し、一つの答えを出したのは「学校教師」であり、だからこそ大学では教員免許を取得し、教育実習にも行った(今もその免許が有効なのかは判然としないが)(※1)。

しかしながら、筆者が教師を目指そうとしたのはそこまでだったのだが…。

筆者が就職活動を行った時代、それは「バブルが崩壊」した直後だった。いわゆる団塊の世代の子ども世代であるので、当然何かにありつこうと思えば、基本は「競争」である。その最たるものは「受験戦争」であり、その先に待つのは「就職戦線」だろう。一方で学校教師もまた、人気の職業であったと思う。

しかし、筆者の親世代は、学校の先生になりたい、と聞けば、

「先生?やめとけ」

という反応であった。それは「大変だからやめておけ」というニュアンスではなく、「そんな誰でもなれるような仕事はやめておけ」というニュアンスであったと記憶している。

その背景として、戦後日本の高度経済成長時代(1950~1970年代)、学校教師は不足し、教師の採用枠が急増、教師の志願者の殆どが容易に就職できた時代があったそうだ。他にしたい仕事がないから

「先生に『でも』なるか」

特別な才能もないので

「先生に『しか』なれない」

ので「でもしか」先生だ。

筆者の親世代が就職しようとした時代には、若干皮肉も込められたような職業であったようで、そんな背景から「そんな誰でもなれるような仕事はやめておけ」というニュアンスに聞こえたのだろう。だが、筆者が就職活動の折、免許取得はともかく、先生になる(教員採用試験に合格)というのは狭き門であった。

翻って現代。「ワークライフバランス」こそが人生で目指すべき価値観だ、と国が言ってしまっているので、部活動の長時間拘束、保護者や生徒への対応等、もろもろ考えると、「大変だから教師になろうとするのはやめておけ」という親からのアドバイスがあったとしたら、それはとても自然に聞こえてしまう(あくまで「拘束時間」の観点だ。教師という職業の持つ魅力・必要性を否定しているのでは、全くない)。

御上先生はそんな現代の教師像、教育現場視点でのドラマである。果たして現在、このような難しい、困難しかないかもしれない職、まさに「聖職者」に就こうという若者はどれだけ存在して(くれて)いるのだろうか。

少子化の影響で生徒数が減ったとはいえ、2020年代以降、当時「でもしか先生」と呼ばれた先生方も現役をリタイアされるので、次世代を担う学校教師も必然的に必要とされてくる。需給バランスとしては、学校教師になるというのは、当時筆者が目指していた時ほど狭き門ではなくなっているのかもしれない。

2020年度 文部科学省資料によれば、公立学校(小中高)の年齢別教員数は50才以上が約23万人、40~49才は15.3万人、30~39才は17.8万人、20~29才は10.7万人。合計66.7万人いるそうだ(別途調べてみたら、私立も合わせると2020年で教員数宇合計(小中高)は約89.8万人)(※2)。

20~29才の年代が非常に少ないのが、需給バランスによるものなのかは分からないが、50才以上の先生はあと10年以内に全員が60才超、つまり現役引退だ。生徒数も減るのだろうが、公立学校(小中高)の教員数もこのペースで行くとあと10年で10万人減、2040年には2020年時点で40才の教員も60才を迎えるため、今わかっている人数だけでいえば、38.3万人が引退、残されるのは28.5万人である。同数を維持しようとすれば公立に限っていえば38.3万人の採用が必要である(いっぺんにではないが:毎年2万人程度の採用は必要)。

今回は「2040年の介護サービスのあり方」検討会で、介護人材確保が最大の課題とされた、というのがテーマである。

【図-2】第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について によれば、2022年に約215万人とされる介護職員が、2026年には約240万人(約25万人増)、2040年には約272万人(約57万人増:対2022年)だという。都道府県の推計の集計結果だ。

先の公立学校教員数も深刻なのだろうが、来年2026年に25万人も増やさなければならないというのは、かなりの数だろう。

久し振りに生成AIにご登場いただこう。

Q:人口25万人程度の自治体はどこか?

A:人口25万人程度(±2万人程度)の主な自治体をリストアップします:

青森県

青森市:約27万人

茨城県

つくば市:約24万人

埼玉県

川口市:約26万人

所沢市:約24万人

千葉県

市川市:約25万人

松戸市:約26万人

神奈川県

平塚市:約26万人

藤沢市:約27万人

新潟県

新潟市中央区:約25万人

静岡県

富士市:約25万人

愛知県

岡崎市:約27万人

豊田市:約26万人

大阪府

枚方市:約25万人

寝屋川市:約24万人

兵庫県

西宮市:約27万人

尼崎市:約26万人

これらの都市の特徴:

県庁所在地クラスの地方都市

大都市圏のベッドタウン

工業地帯を抱える産業都市

など、性格は様々です。

Q:25万人の生産年齢人口が存在する都市はどこか?

A:生産年齢人口(15-64歳)が約25万人の都市をリストアップします:

政令指定都市クラス

静岡市:約24万人

熊本市:約25万人

岡山市:約26万人

中核市クラス

高松市:約23万人

金沢市:約24万人

長崎市:約23万人

首都圏の主要都市

川越市:約24万人

船橋市:約26万人

柏市:約25万人

注意点:

人口統計は常に変動するため、おおよその数値です

昼間人口と夜間人口で差がある場合があります

統計の取得時期によって数値が異なる可能性があります

特徴:

立地

県庁所在地が多い

大都市圏のベッドタウンが含まれる

地方の中核的な都市が中心

産業構造

サービス業が中心

行政機能の集積

商業・業務機能の集積

都市機能

総合病院の存在

大学等の高等教育機関

商業施設の充実

交通の要衝

このような都市は、地域の経済活動の中心として機能していることが多いです。

中には間違った情報もあるのかもしれないが、大体の感覚が掴めれば良いので今回はこれで是としよう。

25万人を一つところから集めるというわけではないが、例えば静岡市や熊本市、岡山市のいずれかの都市一つの生産年齢人口全てをあと1年間で介護人材にあてなければならない、ということだ。

そしてあと15年後には、例えば2025年に熊本市の生産年齢人口に介護人材に回っていただいたとして、不足しているのはそれまでの間、誰も辞めなかったとしてあと32万人必要だ。残る静岡市、岡山市の生産年齢人口全てを介護人材にあてると、ようやく18万人、他の産業に回っていただくことが可能です。

別のアプローチで。

2026年には250,000(人)÷47(都道府県)≒約5,300人

2040年には570,000(人)÷47(都道府県)≒約12,000人

すべての都道府県で来年には5,300人の新たな介護人材にご入職いただくことができれば、目の前(2026年度)の介護人材不足はひとまずクリア可能だ。

…うーん。果たしてそれは本当に現実的な数字だろうか?かなり無理がある。

だからこその「2040年に向けた介護サービス提供体制等のあり方」検討会なのだろう。

コメントを紹介したい。

〇根本衆院議員:人材確保のために職業紹介事業者の適正な運営を

自民党の「医療介護福祉保育職等の人材の円滑な確保を考える議員連盟」会長の根本 匠衆院議員は、「これまで紹介手数料のあり方について議論を深め、人材確保の観点から転職お祝い金の禁止や適正な優良職業紹介事業者の認定制度の実施を提言してきた。職安法改正で募集情報等提供事業者を届け出制にしたが、まだ実態を把握できていない部分もある。医療介護保育分野の人材確保を円滑に進めるために具体的に何が必要なのか、議論を深掘りして次の提言につなげたい。」と、人材確保のために職業紹介事業者の適正な運営を強調し、転職お祝い金の禁止や優良事業者の認定制度の導入を提案した。

元厚労相におかれては、かねてより問題意識を持っていた人材紹介業の動きに関するメスを入れるというのが主眼のご様子だ。

転職お祝い金で転職を促し、その原資は人材で困っている施設からの報酬で賄う。人材紹介業の懐は痛まない。けしからんではないか。

こういったお考えがベースにおありなのだろうな。確かに紹介手数料を支払う介護事業者の紹介手数料が、「足許を見られ非常に高い手数料を支払っている。如何なものか。」こう言った声がたくさん寄せられているのだろう。厚労相の時にも寄せられていたのだろう。

その通りの部分もあるかもしれないが、介護現場の職員は、一つところでずっと勤めあげることよりも、少しでも待遇が良い(少しでも楽・少しでも給料が高い)方に移ることに抵抗感がない。さらには、働き手不足の中なので、その職場を去った人間の出戻りすら歓迎される現場だってある。

さらには、人が充足すれば「これで私が辞められる」と思って現場を去ったりする方も。安定走行などあり得ない、ジェットコースターのような具合である。

お祝い金を禁止すれば転職が止まる、という単純な解決にはつながらないような気がするが…。大変恐縮なのですが。

次はこんなコメントだ。

〇福岡厚労相:地域の状況に応じたサービス提供モデルや支援体制を構築する必要がある

1月10日の大臣記者会見で福岡資麿厚生労働大臣は、2024年の介護事業者の倒産件数が全国で172件となり、2000年以降最多となったことについて問われ、「個別の民間調査へのコメントについては差し控えさせていただきたい」とコメント。その上で、「2040年に向けて、人口減少のスピードに地域差があり、そのサービス需要の変化が異なる中、地域の状況に応じたサービス提供モデルや支援体制を構築する必要があるという観点から、検討会を立ち上げた。具体的には、検討会において、サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築、介護人材確保・定着やテクノロジー活用等による生産性向上、雇用管理・職場環境改善など経営への支援、介護予防・健康づくり等の高齢者分野の課題や論点についてご議論いただく予定である」と答えた。

静かなるバーンアウト。収入が不足していること、働き手が確保できないこと、いわゆる「ヒト・モノ・カネ」がうまくバランス出来なくなる介護事業者が顕著になってしまったのは、少なくとも報酬部分については、ルールやエビデンスがあったとはいえ、報酬を決める過程で、決まった後も、多くの訴えがあった筈である。それが錦の御旗となっていく以上、「ご議論」はもちろん大切なのだろう。

次のコメントだ。

〇老健局長:『時間軸』と『地域軸』の視点でスピード対応策を検討する

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」第1回の冒頭挨拶で厚労省の黒田秀郎老健局長は、検討会の目的について「2040年にかけて、人口減少の進捗の違いなどから介護サービスの需要動向についても地域ごとにかなりの相違が出てくることが想定される。『時間軸』と『地域軸』の視点でスピード対応策を検討する場として開催する」と説明した。

地域によってはまだ間に合うかもしれないが、厚労省も認識している「スピードの地域差」、早急に手を打たねばならない地域。その地域への対策が、決まった頃には手の施しようがない、なんてことにだけはなって欲しくない。

医師のコメントだ。

〇「要介護度改善加算」の創設を提案

日本慢性期医療協会の橋本康子会長は1月9日の定例記者会見で、「現行の介護報酬制度が要介護度改善のインセンティブを十分に提供できていない」と指摘し、リハビリを適切に行うことで要介護者を軽度化し、介護保険の持続可能性を高めるべきとの考えを提示。東京都の「要介護度等改善促進事業」を紹介した上で、「要介護度改善加算」の創設を提案した。

介護に携わるスタッフなら、要介護度が改善するために利用者と向き合っている以上、改善するのが当たり前。

という考え方が一方であるとして、

いや、要介護度が改善するのは喜ばしいことだし、達成したスタッフには、少なくとも労いの言葉や、ポジティブな働きかけを組織が行うなり、もし叶うならばインセンティブをつければ、スタッフのやる気にもつながるのでは?

こんな意見もあるだろう。

筆者はたまたま、(介護ではないが)この ひとりごと を編集している本日の直前、スタッフの評価基準やインセンティブに関する打合せを行ったばかりだった。

それを「要介護度改善加算の創設」という形でのご提案か。施設側の収入となるのでなく、そのスタッフの手に渡るような仕組みになっていくのだろうか。

介護離職。

自分の家族が要介護状態となり、仕事を辞めざるを得なかった方、ケアラーとお呼びすればよいのか。こんなコメントを。

〇社会から孤立している

仕事を辞めて介護に専念することで、友人や同僚とのつながりが減った。社会から孤立している気がする。

〇自己実現の機会が減った

自分のキャリアを諦めることになり、自己実現の機会が減ったと感じている。

続いて介護離職に関連する、医業系コンサルタントのコメントだ。

〇介護職員が不足すると、介護サービスの価格が上昇。労働力の喪失が生じ、経済全体に悪影響

介護職員の確保・定着が難しい場合、社会には以下のような影響が考えられる。①介護の質の低下、②介護者の負担増加、③経済的な影響、④社会的な孤立、⑤労働力の喪失、⑥福祉制度への影響。特に、介護職員が不足すると、介護サービスの価格が上昇し、利用者やその家族にとって経済的な負担が大きくなる可能性があり経済的な影響は大きい。介護のために仕事を辞める人が増えることで、労働市場において労働力の喪失が生じ、経済全体に悪影響を及ぼす可能性がある。

仕事を離れる、というご決断も、そのご心労はいかばかりか慮ると言葉が出ないが、

社会からの孤立

自己実現できない

というのは、人間というのは、組織から離れたり、人と会う機会が減るとこういった気持ちが芽生えてしまうのか。

介護離職は誰にとっても他人ごとではない。非常に重たい問題だ。

今度は介護現場で働くスタッフのコメントを。

【訪問系】

〇移動の負担

限られた人員で一日に複数の家庭を訪問するため、移動時間が長くなることが多く、その分の疲労も大きい。

〇人手不足の影響

「スタッフが不足しているため、一人当たりの担当件数が増え、ゆっくりと利用者に向き合う時間が減ってしまう。

〇研修やサポート体制が不十分、スキル向上の機会が限られてくる

現場での研修やサポート体制が不十分であることがあり、スキル向上の機会が限られてくる。

【施設系】

〇新人教育の困難

新人が入ってきても、指導に当たる先輩職員が忙しくて、十分な教育・サポートができない状況である。

〇経営基盤の弱い中小企業が多い介護事業所では、技術革新の導入は難しい

介護ロボットやICT技術の導入が進むことで、業務の効率化が期待されるが、それには新たなスキルや知識の習得が必要。経営基盤の弱い中小企業が多い介護事業所では、技術革新の導入は難しい。

訪問系には訪問系特有の、施設系には施設系特有のなるほどまったくなご意見ではある。

再び医業系コンサルタントのコメントを。

〇介護分野の特殊性も踏まえながら「中小企業対策」の視点で検討

介護分野の課題の多く(人材確保、職場環境改善、経営の効率化、ICT導入など)は、一般中小企業の課題と共通する。介護分野の特殊性も踏まえながら「中小企業対策」の視点で検討していくことが重要であろう。また「経営者を支援する専門家」の活躍も重要である。「日々の業務をしっかりこなす」だけでなく、「将来展望をもって事業所を運営する」ことが重要である。

確かに先の介護スタッフのコメントは、介護事業にあらずとも、一般企業の課題と共通している。いや、大企業だって抱える課題は似たりよったりなのかもしれない。

時間的拘束=ブラック

と捉えられかねない昨今、

働き方改革やワークライフバランスが盛んに謳われている世の中ゆえ、「日々の業務をしっかりこなす」ことだけが、念頭に置かれがちだが、実はそれだけでなく、国としては、「将来展望をもって事業所を運営する」つまり、不断の改善活動、DX(道具の導入に関わらず、マインドも含め)、など、現場の意見によって風通しの良い組織が生まれ、好循環で回っていくことの方こそ、奥底で求めているのではないか?

一方で、介護については、これまでも述べてきたように、これからも人材不足が懸念されるほど、需要旺盛なのだ。将来展望はある意味、需要的側面から考えれば、間違いなく明るい業界のはず。なのだが…。

若年世代のコメントだ。

〇キャリアパスの限界

介護職にはキャリアアップの機会が限られていると感じる。将来的に自分の成長が見込めるか不安である。

〇ワークライフバランスの懸念

介護の仕事はシフト制で不規則な勤務が多いため、ワークライフバランスが取りにくいと感じる。

「ワークライフバランスの懸念」か。

時間をかけるだけが能ではない、ということには賛同するが、筆者一個人の私見だが、表層的な「働き方改革」、定時で帰ることだけが目的となってしまい、本質的な改革が実現できなかった、みたいなことで溢れかえった社会。表層的な「ワークライフバランスの実現」。

そんな国の将来展望は、果たして明るいのか。

御上先生(松坂桃李)の言葉が頭にこだまする。

「真のエリートが育たなければ、この国は滅びますよ」

夜を徹してでも、自己犠牲を払いながらも、他の人に手を差し伸べる人こそが「エリート」だ、とする御上先生の持論なのだが。

我々現役世代は、生活のために仕事をする。仕事が天職であれば、いわば「ライフワーク」とでも言おうか、それに越したことはない。現代は仕事が天職でないと判断すれば、転職することも、心理的なハードルが低く、容易な時代だ(但し、転職がその方にとって成功したか?というのは。ご本人次第なのだろう)。

以前、大学生と職業観について意見交換したことがあるが、話が煮詰まってくると、

ライスワーク…食べるための仕事、ひとまずはこれ

ライフワーク…仕事と生きがいとの両立、ライスワークの先にあるもの

みたいな話になる。

ライスワークであろうがライフワークであろうが、いずれにしても「ワーク」することで労働の対価≒お金 を我々は手にする。

介護とは、生活するために誰かの助けを必要としている方を支えることだ。

そのために公的に支えあう仕組みとして「介護保険制度」が誕生した。

介護は「生活」なのだ。

歯を磨く、掃除をする、洗濯する、洗濯物を干す、トイレに行く、食事を採る、どこかに移動する、買い物をする…どの行為も日常的であり、健常者は当たり前のように行っている(ことと思う)。さらに健常者は、これらの行動でむしろお金が出ていく。日常的な行動を行うことでお金をもらうことなど、通常、考えもしない(ポイ活など、新たなカテゴリの話はこの際さておく)。

短絡的にだが、現役世代は生活するために仕事をして労働の対価を得るが、

介護保険制度は、現役世代の頃から生活するためにお金を稼ぎ、蓄えてきたものに年金等の収入を加えつつ、それが原資となる。つまり、

対価の最大値≒個人の蓄え+保険財源+税金

普通に考えればその最大値を下回る金額しか払えない(いやむしろ払えない)、というロジックになる。

介護は非常に尊い仕事ではあるのだが、財源を大事に使おう、という考え方から、一人当たりの給付費の上限が要介護度(要支援含)によって設定されている。キャップがかかっているので、2022年度で約11兆円ともいわれる市場規模であるが、2022年の介護人材が215万人なので、一人当たりの生産性は約511万円だ(11(兆円)÷215(万人))。すべてを人件費に回すわけにもいかない。介護業界の人件費率はサービス主体により変わるが、施設系63~65%、訪問系72~76%のようなので(R5 介護経営実態調査結果概要:厚生労働省)、とりあえず7掛けしてみると、357万円となった。つまり介護業界で働く方に1人当たり平均に配分される人件費相当の金額だ。手取り額ではない。

なるほど。そうなると他産業に比して収入はそう高くはない、ということになってしまっているわけだ。すでに大卒新卒初任給に30万円を謳っている大手金融機関すらある。支給ベースだが、初任給社員の月給だけで年齢幅も当然ある介護業界平均の人件費を超えてしまうのだ(30万円×12か月=360万円)。介護業界の初任給の方と比較すればどちらが高いか、容易に想像がつく。

現代の就職は「売手市場」である。ここ2~3年では、初任給も万円単位で上がり、昨年迄の新卒社員との金額的整合性とか、そんなことすら言っていられないほど、他社よりも好条件で「良い人材よ、我が社へ」という状況が生まれている。それほど企業も人材獲得に躍起なのだ。上を見ればきりがないし、下を見てもきりがない。

それでも、「介護」という尊い仕事に、(収入だけが理由でもないのはもちろんだが)魅力を感じる若者が増えない限りは、人材獲得を市場の自由競争に任せてしまえば、いくら厚労省であり方を検討し、意見を取りまとめたとしても、これまでの議論の延長線上であれば、結果は火を見るより明らかだ。

最後に繰り返す。

介護については、これからも人材不足が懸念されるほど、需要旺盛なのだ。将来展望はある意味、需要的側面から考えれば、間違いなく明るい業界のはず。

なのだが…。

検討会の議論より、その先の政策の方が、この国のために非常に気になるところだ。

<ワタキューメディカルニュース事務局>

(※1)…

その先生はいわゆる、臨時の先生だった。昔は1クラス45人までは担任1人が受け持つことのできるのが公立小学校の配置基準だったのだろう。筆者の母校は田舎だったので、全校生徒数も300人程度だった。5年生までは同学年に46人以上の生徒がいたので二クラス制だった筆者の学年は、6年生の時に転校してしまうと分かった生徒が出たため、4月には45人で1クラスという、非常に大所帯のクラスになった。いったい運動会はどうするのだろう?などの疑問が次々に起こるのだが、そうこうしているうちに、そこへ転校生がやってきた。

期の初めの方だったと思うが、6年生は晴れて2クラス制になった。というわけで臨時の先生が赴任してきたのだった。しかし臨時の先生だったので、筆者の学年の修了(卒業)をもって、その先生も学校を去ることになった。

子どもながらに思ったものである。なんであんな良い先生が学校を去らないといけないのか?去るならほかに(生徒視点で見れば大変失礼ながら)もっとダメな先生がいるのになあ、などと思ったものだ。

だから、自分も生徒たちから慕われるような、あんな先生になりたい、そんな単純な思いが、一時は筆者が教員を目指した理由である。

でも考えてみれば、それだけ慕われるということは、公私もなく生徒と関わるということをおそらく自然になさっていたわけで、ご本人もそれを苦とされていなかったのだろう。毎日、ガリ版新聞を刷って生徒に配ってくれていたことを思いだす。ガリ版=当然手書きで、ワープロなど存在しない時代の「毎日」だ。生徒としては読むのは楽しいが、作る方はさぞかし大変な作業だったことだろう。もちろんテストの添削や宿題の添削、教師間での雑用、あんな先生だったからさぞかし職員室でも重宝されていたことだろう。もろもろの担任業務をこなした上での「エクストラ業務的」なガリ版だ。

現代風の「働き方改革」や「ワークライフバランス」などからすれば、もはやかけ離れているくらい、教員生活にどっぷり傾注でもしなければ、とてもこなせるものではない。さらに筆者の学年ではいじめの問題もあり、先生はその生徒とも向き合っていたのだった。

…それは生徒から慕われるのは当然だろう。

裏を返せば、もっと複雑な世相となった現代社会において、現代風の定時の勤務時間内の効率的な勤務の中で、先生は生徒と関わる時間をどうやって捻出するのだろうか。もはや不可能に近いのでは?とさえ思えてしまう。そう考えると、「熱血先生」への憧れだけで教師を目指し、教師となり、生徒から慕われる存在になる、というのは相当難しいことだったのかもしれない。

そんな教師像が理想の教師像であるかのようなマインドが、当時、件のドラマによって日本全土で蔓延し、そうでない、決して優秀でないわけではない、普通の教師をも苦しめ続けてきた。だから教師を志す人間が少なくなった。それが現状を招いている…。その国民のマインドを、自分は変えたい。

それが御上先生のドラマ内でのメッセージでもあった。と筆者は感じた。

深っ。

<筆者>

(※2)…

御上先生は教員数を「25万人」と言っていたので、公立66.7万人の内訳で高校教師は約14万人だったので、89万人と67万人の差22万人が小中高私立の先生ということになる。私立は高校・中学が圧倒的に多いだろうから、おそらく「25万人」とは現在の高校教師数を指すのだろう。

因みに、令和4年12月末現在の全国の医師数は約34万人。(内訳:全国の勤務医数 約17.9万人、開業医数 約7.6万人、他は介護施設など)

ついでに自衛隊の総人数は約22.7万人(2023年3月末時点 陸自 約13.7万人、海自 約4.3万人、空自 約4.3万人)だそうだ。

<WMN事務局>

ワタキューメディカルニュースの最新情報をメールで受け取れます。

下記の個人情報の取り扱いについて同意のうえ、登録フォームへお進みください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

1.事業者の名称

ワタキューセイモア株式会社

2.個人情報保護管理者

総務人事本部 本部長

3.個人情報の利用目的

ご入力いただいた個人情報は、WMNメール送信のために利用いたします。

4.個人情報の第三者提供について

法令に基づく場合及び本人ならびに公衆の生命・健康・財産を脅かす可能性がある場合を除き、ご本人の同意を得ることなく他に提供することはありません。

5.個人情報の取り扱いの委託について

取得した個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがあります。

6.保有個人データの開示等および問い合わせ窓口について

ご本人からの求めにより、当社が保有する保有個人データの開示・利用目的の通知・訂正等・利用停止等・第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示等(「開示等」といいます。)に応じます。

開示等に関する窓口は、以下の「個人情報 苦情・相談窓口」をご覧下さい。

7.個人情報を入力するにあたっての注意事項

個人情報の提供は任意ですが、正確な情報をご提供いただけない場合、WMNの送信及び最新情報などのご案内が出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。

8.本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得

クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。

9.個人情報の安全管理措置について

取得した個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止及び是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

このサイトは、(Secure Socket Layer)による暗号化措置を講じています。

ワタキューセイモア株式会社

個人情報 苦情・相談窓口(個人情報保護管理者)

〒600-8416 京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コアビル

TEL 075-361-4130 (受付時間 9:00~17:00 但し、土日・祝祭日・年末年始休業日を除く)

FAX 075-361-9060