ワタキューメディカル

ニュース

No.790 2024年度改定にもかかわらず、病院の医業利益は減少 病院団体が厚労相に緊急的な財政支援措置を要望

2025年02月17日

◇「2024年度改定にもかかわらず、病院の医業利益は減少 病院団体が厚労相に緊急的な財政支援措置を要望」から読みとれるもの

・改定後も「本業の儲ける力」を表す「医業利益」が減益42.9%

・医業収益の「増収・減益」の背景に、増収上回る物価高騰・人件費などコスト増

・6病院団体が「病院経営の窮状」に関するデータを揃え、「病院経営支援」を国に要望へ

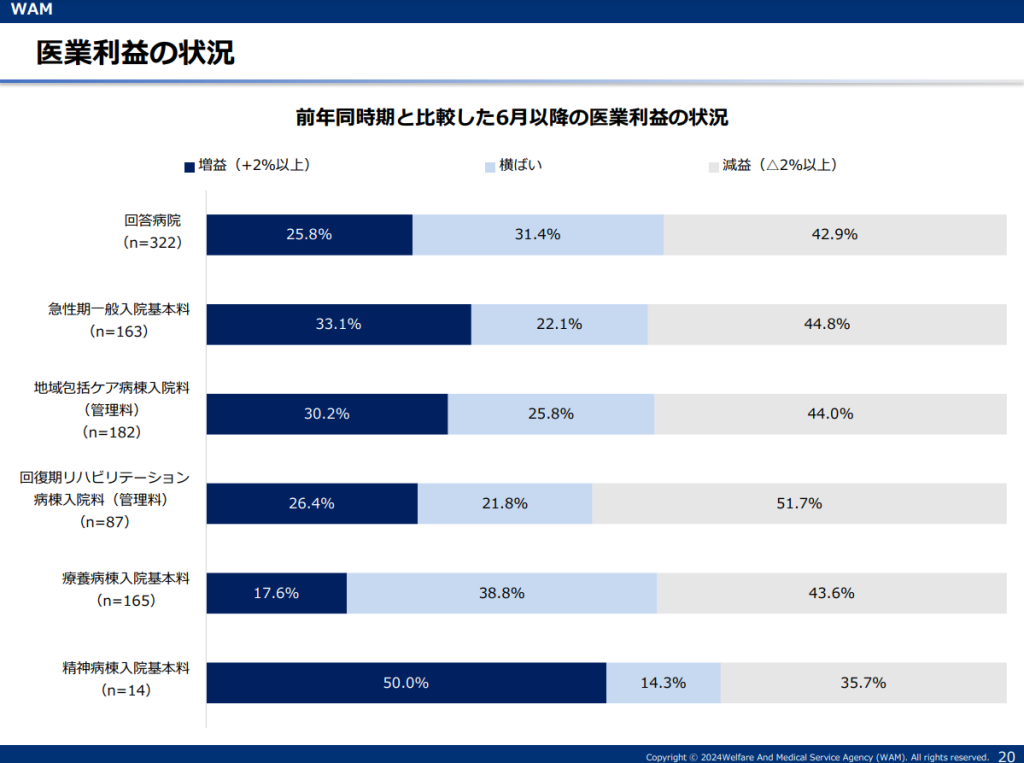

■「本業の儲ける力」を表す「医業利益」は、減益42.9%

2024年度診療報酬改定にもかかわらず、病院の経営が悪化している。独立行政法人福祉医療機構(WAM)は、2024年12月26日、298法人・322病院の回答を得た「2024年度診療報酬改定の影響等に関するアンケート結果」を公表した。2024年度診療報酬改定にもかかわらず、医業収益から医業費用を差し引いた医療機関の「本業の儲ける力」を表す指標である「医業利益」の6月以降の状況が減益42.9%と、改定では物価高騰や人件費のカバーは出来ていないことが伺われる(図4 前年同時期と比較した6月以降の医業利益の状況)。

保険医療機関では、収益の大部分(9割超)を診療報酬収入が占めており、診療報酬改定の内容等は病院経営を大きく左右する。今回のアンケート調査は、WAMの貸付先のうち、高度急性期の病棟・病床、急性期一般病棟入院料、療養病棟入院基本料など12の入院基本料のいずれかの届出を行っている病院を運営する1466法人(開設主体は公立のものを含まない)を対象に、診療報酬改定後の2024年9月9日から10月11日までの間に実施。298法人(322病院)の回答を得た。回答を得た病院は、①病床規模別にみると、100床以上200床未満が42.2%ともっとも多く、次いで100床未満が37.9%、②200床未満の割合は80.1%であり、回答病院全体の平均病床数は159.0床、③経営主体別では、医療法人が85.4%と最も多く、次いで社団・財団法人が6.5%。

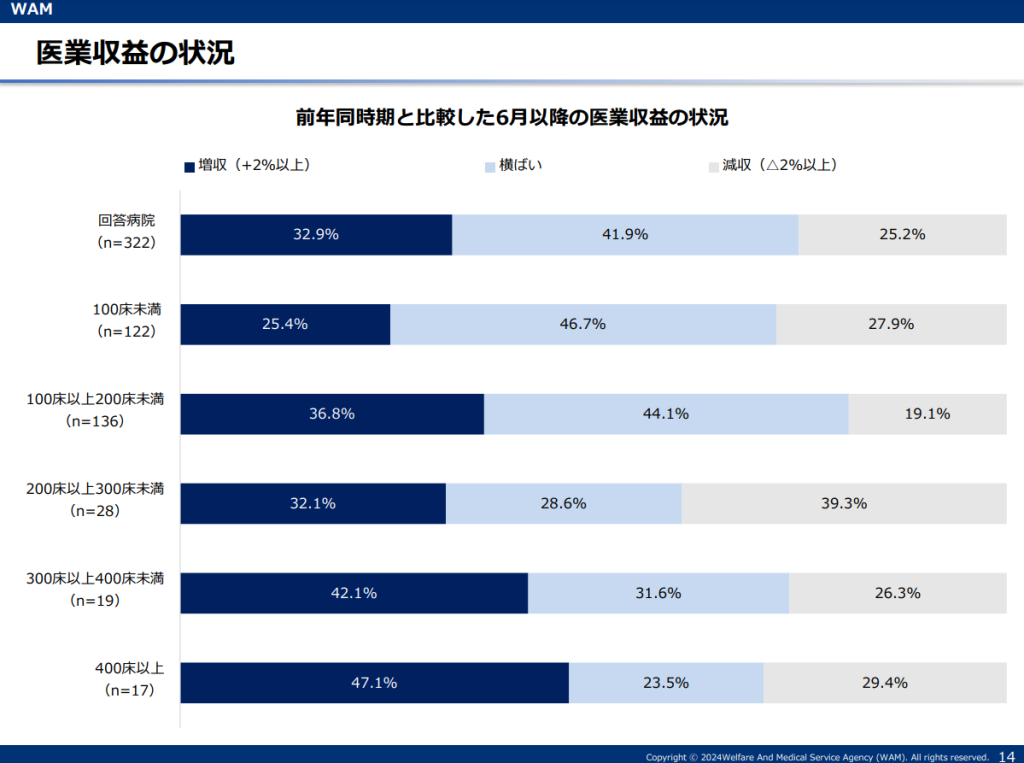

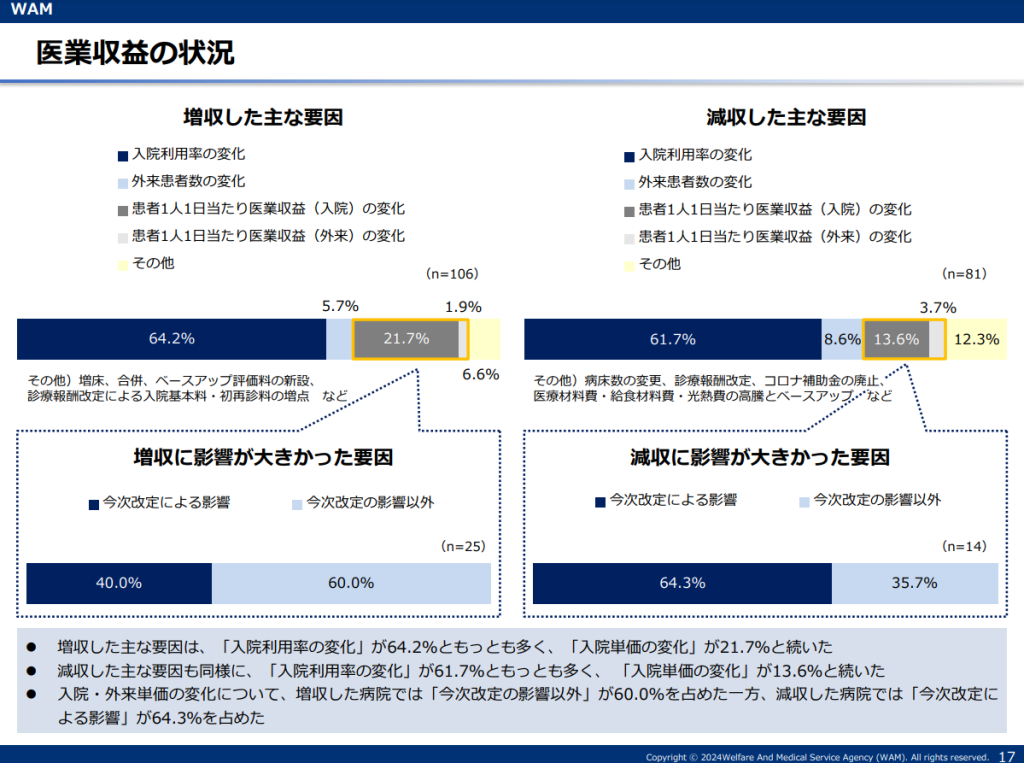

改定が実施された2024年6月と2023年同時期と比較したところ、①2024年6月以降の医業収益の状況は、医業収益が増収32.9%、横ばい41.9%、減収25.2%と、「増収・横ばい」となっている病院が多かった。②医業収益増収の主な要因は「入院利用率の変化」(64.2%)、「入院単価の変化」(21.7%)などであり、減収の主な要因も同様に「入院利用率の変化」(61.7%)、「入院単価の変化」(13.6%)などが目立つ。③2023年同時期と比較した2024年6月以降の医業利益(医業収益から医業費用を差し引いた医療機関の「本業の儲ける力」を表す指標)は、増益25.8%、横ばいが31.4%、減益42.9%と、減益が目立つ。(図5 前年同時期と比較した6月以降の医業収益の状況)(図6 増収・減収の主な要因)

アンケート調査の今次改定に関する意見では、「医業収益は前年より回復しているものの、人件費・材料費・委託費等の経費が増大しており、経常利益は前年を大きく下回っている状況。診療報酬改定による影響額も大きく、経過措置がなくなってくる今秋以降さらに厳しくなることを予測している」「貴機構からの借入金の返済についても、若干の据置期間延長等の措置を期待している」「医療従事者の賃上げを求めているが、ベースアップ評価料だけでは賃上げの原資に追いついていないため、一部は病院から持ち出す形となっている」「外来・在宅ベースアップ評価料や入院ベースアップ評価料で職員の賃上げは行えたが、経営改善につながる改定ではなかったので、病院を継続して経営していけるか心配」「諸物価高騰等の中で病院運営の根本的な収支改善には至っていない」など、今改定では、物価高騰や人件費のカバーはできていないとの声が目立った。

■病院団体の調査でも、「増収・減益」の背景に増収上回るコスト増

WAMのアンケート調査と同様に、病院団体の調査でも、同様に「増収・減益」となっている病院が多いことが明らかとなった。

日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会の3団体が2024年11月18日に公表した2024年度「病院経営定期調査」結果の最終報告では、診療報酬改定直後の状況について調べるため2024年6月を2023年同月と比べたところ、全病院 (1043病院、平均病床数292床)の100床当たり医業収益は1.5%減の2億2665万円、反対に医業費用は0.6%増の2億4884万円で、医業利益はマイナス2219万円と、前年比で483万円さらに赤字が増えた(図7 全病院の医業収益・100床当たりの平均)。

2024年度改定では、診療報酬本体はプラス0.88%だったが、薬価等の引き下げも含めた改定全体では、▲0.12%。入院では急性期一般病棟入院料の「重症度、医療・看護必要度」の該当患者割合が厳しくなったことなど、外来では生活習慣病関連の点数の見直しや処方箋料の引き下げなどが減収要因と見られる。一方、給与費の負担増、物価高騰の影響などが医業費用の増加要因となった。

病院の増収・減益の背景には様々な要素が関係するが、①物価・光熱費が高騰し、収益の伸びを支出の伸びが上回り、結果「減益」となる。②高額薬剤の登場により増収となるが、薬剤費が上昇するが、そのほとんどが薬剤購入費に消えていくなど、コスト増が利益を大幅に上回る。一般企業であれば「価格への転嫁」(価格を引き上げて、コスト増を吸収する)ことが一定程度可能だが、診療報酬は公的価格であり「コストが上がったので引き上げる」という選択は個々の病院には行えず、また国全体でもそう容易にできない。

■5病院団体、福岡厚生労働大臣に緊急的な財政支援措置など要望

3病院団体が合同調査した「2024年度病院経営定期調査」の結果から厳しい経営状況が明らかとなったことを受け、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会、日本慢性期医療協会の5病院団体は2025年1月22日、連名で「直近の病院の経営状況を考慮し、地域医療を守るため、緊急的な財政支援措置を講ずること」、「病院の診療報酬について物価・賃金の上昇に適切に対応できる仕組みの導入」、「社会保障予算に関して、財政フレームの見直しを行い、『社会保障関係費の伸びを高齢化の伸びの範囲内に抑制する』という取り扱いを改めること」を求め、福岡資麿厚生労働大臣に要望した。

さらに、全国自治体病院協議会の望月 泉会長は1月24日、日本病院団体協議会代表者会議後の記者会見で、日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会・日本慢性期医療協会・全国自治体病院協議会の6病院団体で「病院経営の窮状」に関するデータを揃え、「病院経営支援」を国に要望することを表明した。日本医師会の松本吉郎会長も年頭の記者会見で、「診療報酬、物価・賃金の上昇に応じ対応する仕組み導入を求めていきたい。2026年度改定の前に、場合によっては期中改定も視野に入れて対応する必要がある」と述べるなど、期中改定を求める意見が高まっている。

2025年も明けたばかりの1月初旬、病院団体による新年会員交流会が東京某所で開催された。

病院経営における収入面はともかく、各医療機関の代表が口を揃えて訴えていたのは、費用面の高騰についてである。

人件費増(診療報酬で手当てされて人件費として行先の決まった収入増が原資)、薬剤費増(高額医薬品、薬品供給の不安定)、水道光熱費の高騰、委託業者(給食・寝具など)の値上げ申し入れ…出ていく金の多さに比して、収入増は伸び抑制、しかも増えたところで行先は決まっている(人件費)、これでは経営行き詰まり…こんな具合である。

その場にいた病院経営層は多かれ少なかれ、その意見に賛同されたことだろう。ちょっとここのところの医療機関を取り巻く状況は非常に厳しい、さすがにこう言わざるを得ない。患者増の努力とか、もはやそんな次元を超えているとさえ言える。

当日は福岡大臣ご本人もご参加されていた。当然、補正予算で決まった医療機関への追加支援策のご紹介も忘れずお話しされたわけだが…。

その会では、それでも「病院団体力を合わせて頑張ろう!!」と高らかに宣言され、2025年の年明けが迎えられた。

診療報酬改定がいわゆる「マイナス改定」となったのは、2002年の小泉改革の時のことだ。診療報酬点数は、多くのデータ・エビデンスによって生まれ、設定されてきた。データ・エビデンスは、点数が承認されるには必ず必要だが、ではその点数が最後までそのデータに基づいて決まるかというと、必ずしもそうではない。政策誘導的な側面もあるし、財務省との財政的な綱引き的な側面、政治的な側面、もろもろの経緯を辿りながらこれまでの変遷を遂げてきた。だから、もはや何が正しい、なんて言えないのかもしれない。しかし、矛盾しているようだが、最後はデータ・エビデンスに基づかざるを得ない。

マイナス改定が度重なって行われた当時、「マイナスはけしからん」とか、「これではやっていけない」とかいう前に、医者に配分されている、高すぎる(?)報酬をなんとかすれば、やっていけるでしょ?これがおそらく当時のお役人が考えていた、本音のところではなかったか?その後も社会医療法人の要件に医者の収入の上限を規制するようなルールが定められているなどの流れからも推察できようというものだ(あくまで筆者の私見だが)。

それから20年。

だがもうそれだけを理由に医療機関が原資を捻出することを求めるのは、相当困難な時代になったと思う(現在も求めているのかどうかは分からないが)。

今回のテーマ、「病院団体が厚労相に緊急的な財政支援措置を要望」でそれを強く感じてしまう。先述の交流会でご挨拶された医療法人の理事長も、それは有名な病院経営者であり、多くの改善を行ってこられたご本人だ。その理事長の法人ですら、2024年の改定で非常に厳しい状況だという。だからこその大きな声での気合いの「頑張ろう!!」なのであり、特効薬的な改善方法が見出せそうにない現状を物語っていたのだと思う。収入増はともかく、費用増の幅があまりにも大きく、利益増の好材料がないのである。

コメントを紹介したい。

〇福岡資麿厚労相:2024年度補正予算で盛り込んだ医療機関の経営状況の急変に対応する「緊急的な支援パッケージ」を早期に執行

1月10日開かれた、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会で構成する四病院団体協議会の新年会員交流会で、来賓挨拶をした福岡資麿厚生労働大臣は、「労働紛争の現場に入ったような感じがした」と会場の笑いを誘った上で、「2024年度診療報酬改定で一定の措置を講じたものの、なお人材確保や物価高騰、医療事業の急激な変化など厳しい状況に置かれていると認識している」とし、「医療分野の課題は緊急の対応から将来を見据えた中長期的な対応まで多岐にわたるが、全力で取り組みたい」と述べた。その上で、2024年度補正予算で盛り込んだ医療機関の経営状況の急変に対応する「緊急的な支援パッケージ」を早期に執行していく方針を明らかにした。

先ほどご紹介した新年会員交流会のことだ。「労働紛争の現場に入ったような感じがした」とのことだが、その理由は後段で。

ある意味、病院団体からの恨み節を一手に引き受ける形となってしまった福岡大臣。少なくとも「緊急的な支援パッケージ」が決まってからこの交流会の新年の挨拶に臨むことができて、心の中で胸をなでおろしておられたのかもしれない。

いざ決まってしまえば、大手を振って国による医療機関の支援が可能だ。各医療機関の早期申請、支援パッケージの執行、受けるべき支援は是非受けて頂きたい。

次に出る言葉は「それでも足りない」。なのかもしれないが…。

医療機関にとっては(一般企業も同様なのだが)、薬剤費購入価格も経営課題の一つだ。

〇高額医薬品の多くは希少疾患の治療薬

保険適用で最高額の医薬品は、乳幼児向け難病治療薬「ゾルゲンスマ」の薬価は1億6707万円。筋力の低下を引き起こす脊髄性筋萎縮症にかかった2歳未満の乳幼児に投与する。対象患者は年間25人を見込む。希少疾患の治療薬の研究開発において、製薬メーカーは「1人でも患者を見逃してはならない」という強い信念を持っている。

1億6707万円。対象患者は年間25人。高いのかもしれないが、それまでにかかった研究開発費を、果たしてこの価格で賄うことができるのか。

そんな損得勘定が働くのは企業として当然なのだろうが、

「1人でも患者を見逃してはならない」

製薬メーカーが希少疾患に創薬という形で立ち向かってくれるという姿勢は、非常に尊いし、患者にとっては福音以外の何物でもない。

この価格の絶対額が高いか安いかは、残念ながら筆者に論じることはできないが、医療であり生業でもあるので、

「医業」

高額薬剤費も医療機関の経営課題であることは間違いない。

続いて各病院団体のコメントを。

〇日病会長:正直、病院に対する仕打ちは決して温かいものではない。ついに耐え切れなくなった

1月10日開かれた四病院団体協議会の新年会員交流会で、日本病院会の相澤孝夫会長は、「正直、病院に対する仕打ちは決して温かいものではない。ついに耐え切れなくなった。謀反を起こすか、一揆を起こすか、それぐらいの強い気持ちを持たなければこの大変な時期は乗り越えられない」と、声を荒げ新年の挨拶をするなど、会場は異様な雰囲気につつまれた。

〇全日病会長:人手を増やして、収入を上げるという今の構造を根本的に変える必要

1月30日都内で開かれた医療介護福祉政策研究フォーラムで、猪口雄二全日本病院協会長は、「医療DXの推進、医療・介護の効率的運用などを進め、人手を増やして、収入を上げるという今の構造を根本的に変える必要がある。質を下げずに、いかに効率的に運用するかという考え方に早くスイッチしていかないと、間に合わないのではないか」と危機感をあらわにした。

〇日医会長:物価・賃金の上昇に応じ、適切に対応する仕組み導入求める

病院経営の悪化を受け、松本吉郎日医会長は1月8日、年初の定例記者会見で2026年度診療報酬改定に向けた議論の本格的なスタートを前に、「社会経済情勢が大きくインフレ局面となって変化をしている中、物価賃金上昇に診療報酬改定等が追いついておらず、全国各地域で医療介護福祉現場の経営が赤字に転じ、逼迫の緊急性が増してきている。全就業者数の13.5%を占める医療介護従事者に対して賃上げに対応する診療報酬となっていない」と問題視。「新たに診療報酬等について、物価・賃金の上昇に応じ、適切に対応する仕組みを導入することを求めていく」と表明した。

前出の、高らかな宣言をなさった日本病院会の相澤孝夫会長。筆者は当日、少し早めに会場に入り、乾杯してしまうと長蛇の列になってしまうことは必至だったので、会式前にご挨拶させていただいた。

「謀反を起こすか、一揆を起こすか、それぐらいの強い気持ちを持たなければ」

その後、福岡大臣が気圧された、あのような展開になるとは意外であった。

全日本病院協会 猪口会長の

「医療DXの推進、医療・介護の効率的運用などを進め、人手を増やして、収入を上げるという今の構造を根本的に変える必要が…」

医療介護福祉政策研究フォーラムでのご挨拶なのでごもっともなのかもしれないが、これまで医療や介護は、「人への投資」が最重要とも言えるほどの業界とされてきた。確かに医療機関の収入増実現には、配置基準等を考えると「人手を増やす」というのが前提とならざるを得ない。

その構造の根本的な変容か。まず効率的運用のためのDXとは、システム導入なのか?特に管理系業務の質を下げずに効率化を図るための仕組みの構築か?DXをするためのルール構築のために、膨大な知能と労力が必要だ。その労苦の後、例えば自動化されるなどで、これまでの業務に就く必要のなくなった方、その方のリソースを、どうやって生産的な活動につなげていくか?だ。

医療機関の利益面が厳しい状況、という前提で、財務省のコメントだ。

〇「経営情報データベース」で、職種別の給与・人数の提出義務化を

財務省財政制度等審議会は2024年11月29日の「令和7年度予算の編成に関する建議」の中で、「医療機関においては、改正医療法が令和5年(2023年)8月に施行され、医療機関が特定されない形での『経営情報データベース』が導入されたが、特に『見える化』の核心とも言うべき、職員の職種別の給与・人数については、任意提出項目とされている。EBPMを推進していく観点からも、今後の処遇等に関わる施策を検討するための前提として、こうした各医療機関・事業者のデータの収集が必要である。また、改正医療法の施行状況を踏まえて、医療機関の「経営情報データベース」において、職種別の給与・人数の提出を義務化すべきである」と、「経営情報データベース」において職種別の給与・人数の提出義務化を求めた。

職種別の給与・人数の提出義務化か。

財務省は、医師の給与はいくらが妥当、看護師は、薬剤師は、療法士は、事務長は…と、これをやりたいのか。社会保障財源を使用している医療費だから、という建付けなのだろうが、どこまで「見える化」を求めていくのだろう?データを提出するための作業は、給与台帳などのセンシティブな情報が必要なだけにおそらく手作業に近い可能性が高いだろう。当然、医療機関側(診療側)の反発は必至だ。

仮にそこまでやるなら、民間病院の経営に関する裁量権にまで結果的にメスが入れられるわけだろうから、民間病院が70%もある現在の医療提供体制を見直し、全て国営にされれば如何か?その方が、統制が効き易いではないか。

郵政や国鉄とは逆の流れだが。

今度は中医協委員のコメントを。

【診療側】

〇診療報酬上の対応をタイムリーに行える仕組みの検討を提案

1月15日中医協総会で診療側の長島公之委員(日医常任理事)は、「物価や人件費の高騰に診療報酬が追い付いていない。タイムリーに対応できる何らかの仕組みがいるのではないか。今後、中医協での議論が必要である」と提案した。

【支払側】

〇2026年度診療報酬改定では、医療法人データベースの積極的な活用検討

2026年度診療報酬改定に向けた医療経済実態調査について、松本真人健保連理事は、「賃上げの状況をベースアップ評価料の実績報告書などと併せてしっかり把握してほしい。MCDB(医療法人データベース)は原則として全医療法人のデータが集積されており、積極的な活用検討を行ってほしい」と要望した。

財務省ほどではないが、とにかくデータに基づかなければ議論の方向性と結論が見えない。決まる過程はデータに基づくが、そういいながら、それらの蓄積の上に成り立っている診療報酬や改定率は、「ギリギリの決断だった」とか「髪の毛1本、だがプラスだ」とか、結局政治決着だ。データの根拠など何もない。決まった後で帳尻合わせが行われるのに…。

病院経営層のコメントだ。

〇公立病院の賃上げ、地方の民間病院の人手不足加速の要因に

人事院勧告に沿って地方の公立病院の給与を上げていくと、民間病院の人手不足が加速してしまう問題が生じてしまう。

〇自分も3カ月間無給、診療所潰さないのに精一杯

開業医。前年度と比較して患者数はあまり変化がないにもかかわらず、月100万円ぐらいのマイナスとなっている。人が雇えない、職員の給与が上げられない状況で、自分もすでに3カ月間無給で働いている。診療所を潰さないようにするのが精一杯な状態。

〇しっかりと黒字を計上している病院も一定程度存在する。赤字病院は経営が下手

「病院はどこも赤字」などと言われているが、しっかりと黒字を計上している病院も一定程度存在する。ということは、赤字病院は経営が下手なのだろうと思われる。その下手な経営のしわ寄せを現場の職員が低賃金という形で負担を負わされている。

〇ベースアップ評価料、手続きが煩雑で申請する気がしない

診療所開業医。ベースアップ評価料についてシミュレーションをしてみると、零細な当院では従業員6人で1万2000円ほど。なにもないよりはありがたいのだが、必要な書類や記載事項を見てうんざりした。毎年定期昇給も行っているし、今年は物価上昇分を考えて5%のベースアップもした。実質的な収入は患者数の減少もあって激減しているが、事務手続にかける時間と煩雑さを考えるととても申請する気になれない

どのコメントも、それぞれのお立場によって真実なのだろう。

何をやっても、異なる主体が行えば結果は全く同じにはならない。当然差も出る。

黒字赤字を巧拙というなら、その巧拙の差も出てしまう。

ダウンサイジング。

投資してしまった建物や設備が、遡って一定程度なかったことにできれば(投資したお金が戻ってくるのであれば)、話もスムーズに進むのだろうが…当然そうもいかない。

我が国の医療提供体制は、人口1000人あたりの医師数は2.4人(2019年データ)、OECD各国に比してむしろ少ないくらいだが、人口1000人あたりの病床数は13.1(2017年データ)と、突出して多い。

とにかくこの前提に立って厚労行政や医療提供体制が論じられてきての今がある。

次はこんなコメントを。

〇処遇改善は一部の病院だけ

一部の病院では、シフト制の見直しやストレス軽減のためのプログラムが導入されていますが、他の病院ではまだ十分な改善がされていない。

何をやっても、異なる主体が行えば結果は全く同じにはならない。当然差も出る。

政策と政策を踏まえた実現能力を巧拙というなら、当然その巧拙の差も出てしまう。

あれ?どこかで書いたようなフレーズだなあ。

このひとりごとを書いている今朝の朝刊に、こんな内容があった。

江戸時代、農民の移動は厳しく制限されており、圧政や生活苦に耐え兼ねず逃げだすことを「逃散(ちょうさん)」「走百姓(はしりびゃくしょう)」といって、見つかれば処罰された のだという。

もう一つのテーマでとり上げた介護人材の話にもつながりそうだが、より良い水のある方へ、人は流れていく、ということなのだろうから、経営主体としてはより良い水の提供が使命だし、国・行政は少なくとも水の補給や補給計画の明示はしっかりしてもらいたいものだ。でないと、江戸時代ならぬ現代、働き手は圧政や生活苦に耐え兼ねず、逃げ出してしまいかねない。

医業系コンサルタントのコメントだ。

〇病院経営を黒字化させる具体策5選

病院経営を黒字化させる具体策5選として、①IT業務システムを活用して効率化を図る。②地域の他の病院との連携。③感染症対策の強化。④福利厚生を充実させ従業員の離職を防ぐ。⑤専門分野を特化させて差別化を図る-ことがあげられる。いずれも、当たり前のことだが、なかなか実践できていない。特に、②の地域の他の病院との連携では、高齢化社会に伴い要介護者が増える傾向にある昨今では、地域における医療機関と介護施設の連携を図ることも重要である。

①、④は一般企業でも同様だ。⑤はその企業の生業か。③こそ医療機関としては当然で…。

これまで何度も医業系コンサルタントのコメントを紹介してきたが、内容的にほとんどぶれていない。つまり、当たり前のことだが真実なのだろう。

そして、②だ。

「連携、連携」とず~~~~~~っと言われ続けながら、実現できていない地域がたくさんあるのだろう。

何をやっても、異なる主体が行えば結果は全く同じにはならない。当然差も出る。

連携することの実現能力を巧拙というなら…

…もういいか。

<ワタキューメディカルニュース事務局>

ワタキューメディカルニュースの最新情報をメールで受け取れます。

下記の個人情報の取り扱いについて同意のうえ、登録フォームへお進みください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

1.事業者の名称

ワタキューセイモア株式会社

2.個人情報保護管理者

総務人事本部 本部長

3.個人情報の利用目的

ご入力いただいた個人情報は、WMNメール送信のために利用いたします。

4.個人情報の第三者提供について

法令に基づく場合及び本人ならびに公衆の生命・健康・財産を脅かす可能性がある場合を除き、ご本人の同意を得ることなく他に提供することはありません。

5.個人情報の取り扱いの委託について

取得した個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがあります。

6.保有個人データの開示等および問い合わせ窓口について

ご本人からの求めにより、当社が保有する保有個人データの開示・利用目的の通知・訂正等・利用停止等・第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示等(「開示等」といいます。)に応じます。

開示等に関する窓口は、以下の「個人情報 苦情・相談窓口」をご覧下さい。

7.個人情報を入力するにあたっての注意事項

個人情報の提供は任意ですが、正確な情報をご提供いただけない場合、WMNの送信及び最新情報などのご案内が出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。

8.本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得

クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。

9.個人情報の安全管理措置について

取得した個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止及び是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

このサイトは、(Secure Socket Layer)による暗号化措置を講じています。

ワタキューセイモア株式会社

個人情報 苦情・相談窓口(個人情報保護管理者)

〒600-8416 京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コアビル

TEL 075-361-4130 (受付時間 9:00~17:00 但し、土日・祝祭日・年末年始休業日を除く)

FAX 075-361-9060